(4.November 2022 – 2.Februar 2023)

KONTEXT

Diese LEHR-Anwendung ist Teil des Themas Anwendungen.

Zum Konzept ‚Citizen Science für Nachhaltigkeit‘

Nach 5 Semestern Vorlauf unter dem Titel ‚Kommunalplanung & Gamification. Labor für mehr Bürgerbeteiligung‘ hat das Dozenten-Team Gerd Doeben-Henisch, Hans-Jürgen Schmitz und Tobias Schmitt von der Frankfurt University of Applied Sciences (FUAS) im Wintersemester 2022/23 die Lehrveranstaltung umbenannt in ‚Citizen Science für Nachhaltige Entwicklung‘. Dies erfolgte unter dem Einfluss einer intensiven Beschäftigung mit dem Thema ‚Nachhaltigkeit‘ und dem Wechselspiel mit der gesellschaftlichen Situation unter besonderer Berücksichtigung einer zunehmenden Digitalisierung gepaart mit einem stärker werdenden Einfluß von ‚Maschineller Intelligenz‘.[0]

Anwendungsperspektive

(Letzte Änderung: 2.Februar 2023)

Das Modul ‚Citizen Science für Nachhaltigkeit‘ versucht, aktuelle Strömungen der Weltgesellschaft aufzugreifen, und sie für eine Lehrveranstaltung nutzbar zu machen.

Für eine erste Orientierung sind die folgenden Begriffe von zentraler Bedeutung: ‚Nachhaltigkeit‘, ‚Empirische Theorie‘, ‚Nachhaltige Empirische Theorie‘, ‚Spiel‘ sowie ‚Citizen Science‘ (Bürgerwissenschaft).

Diese Themen werden in experimenteller Weise auf regionale Szenarien projiziert.

Nachhaltigkeit

Der Begriff der ‚Nachhaltigkeit‘ hat nicht zuletzt durch eine Serie von Konferenzen der Vereinten Nationen eine größere Bekanntheit bekommen. Am Beginn dieser Konferenzserie steht der — mittlerweile berühmte — ‚Brundtland Report‘ von 1987.[1] Im Brundtland Report hat eine internationale Kommission unter Leitung der damaligen Ministerpräsidentin Brundtland von Norwegen herausgearbeitet, unter welchen Bedingungen die Menschheit besser erkennen kann, wie eine mögliche zukünftige Welt aussehen müsste, die für alle Menschen lebenswert ist. Ein zentraler Punkt war darin, dass für die Klärung einer ‚Zukunft für alle‘ tatsächlich auch ‚alle Menschen‘ (die Bürger, Citizens) einbezogen werden müssen, da das vielfältige Wissen in der kleinen Schar der ‚institutionellen Experten‘ nicht ausreichend abgebildet wird. Hier liegt auch die Wurzel der Bedeutung des Begriffs ‚Diversity‘ (Vielfalt).[2]

Neben der ‚Diversity‘ (Vielfalt) erfordert ein ’nachhaltiges Denken‘ aber auch die Schlüsselkompetenz, auf der Basis des aktuellen Wissens ‚Voraussagen‘ (‚Prognosen‘) generieren zu können, anhand deren die Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Stück weit in die ‚Zukunft‘ ‚voraus denken‘ können. Eine ‚mögliche Zukunft‘ existiert ja nicht als ein ‚Gegenstand‘, sondern nur in ‚unserem Denken‘ als ‚Möglichkeit‘. Denkerische Möglichkeiten sind mehr oder weniger vage, d.h. die ‚voraus gedachte Zukunft‘ muss durch den Gang der Ereignisse ‚bestätigt werden‘. ‚Vorausgesagte’/ ‚prognostizierte’/ ‚erhoffte‘ Zukunft ist daher immer mit einer gewissen ‚Unsicherheit‘ verknüpft.

(Nachhaltige) Empirische Theorie

Wenn man sich die Frage stellt, wie genau man sich das ‚Generieren einer Voraussage‘ vorzustellen hat, dann wird man auf das Konzept der modernen ‚Wissenschaft‘ verwiesen, das historisch in der Entwicklung der ‚empirischen Wissenschaft‘ gründet. Neben der ‚empirischen Wissenschaft‘ selbst, die in Europa grob im 16.Jahrhundert begann, gibt es auch von Anfang an eine philosophische Beschäftigung mit dem Thema, das gegen Ende des 19.Jahrhunderts, Anfang des 20.Jahrhunderts unter der Bezeichnung ‚Wissenschafts-Philosophie‘ bekannt wurde (in Deutschland auch gerne ‚Wissenschaftstheorie‘ genannt).

Von den vielen Namen, die hier zu nennen wären, gilt Karl Popper (1902 – 1994) als einer der populärsten Vertreter, wenngleich er von dem ‚Main Stream‘ in Wissenschaftsphilosophie deutlich abweicht. Besonders interessant ist sein ‚Spätwerk‘.[3],[4]. Einige Analysen zu Popper von Gerd Doeben-Henisch und dem Konzept einer empirischen Theorie finden sich in [5a-e].

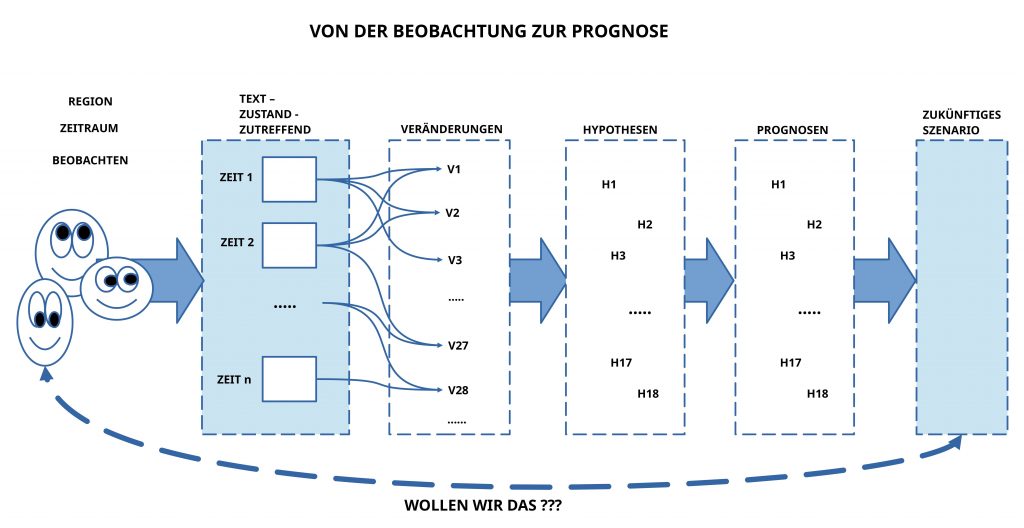

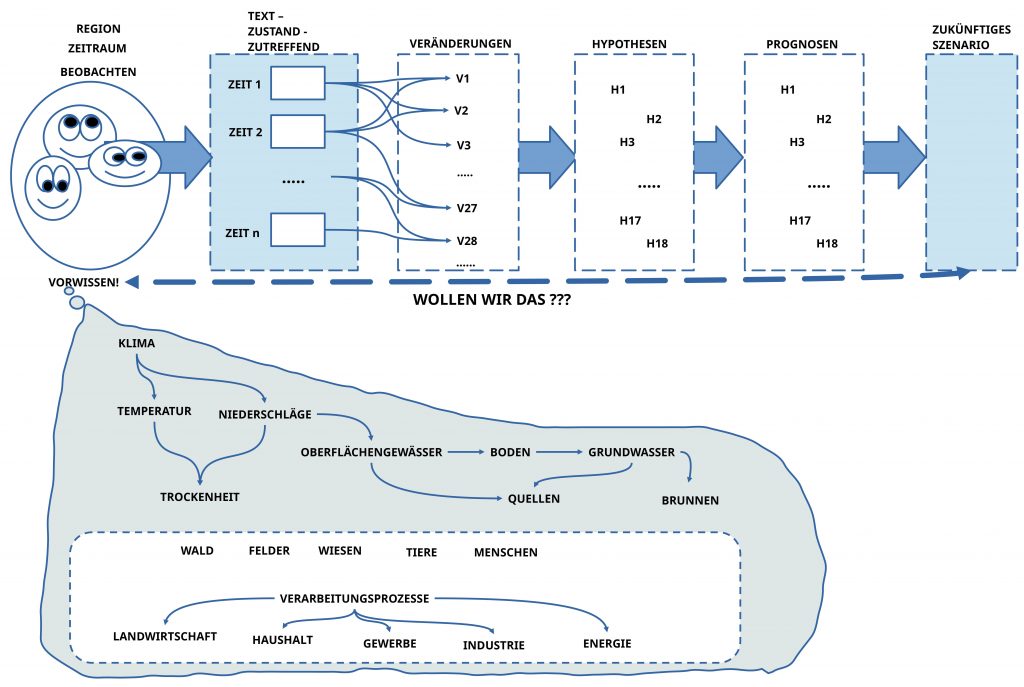

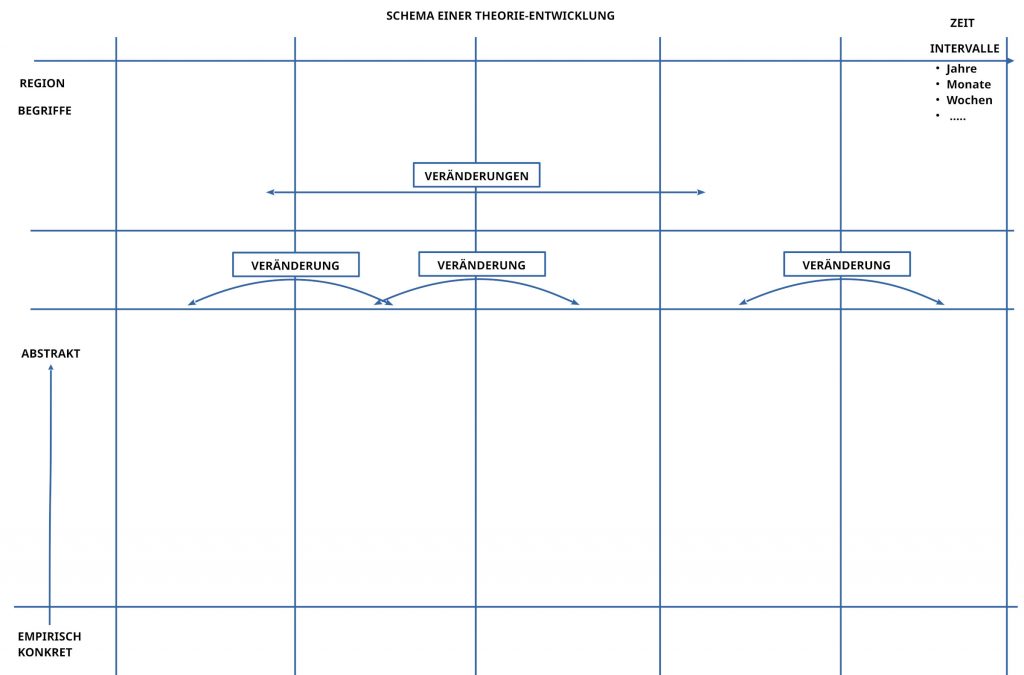

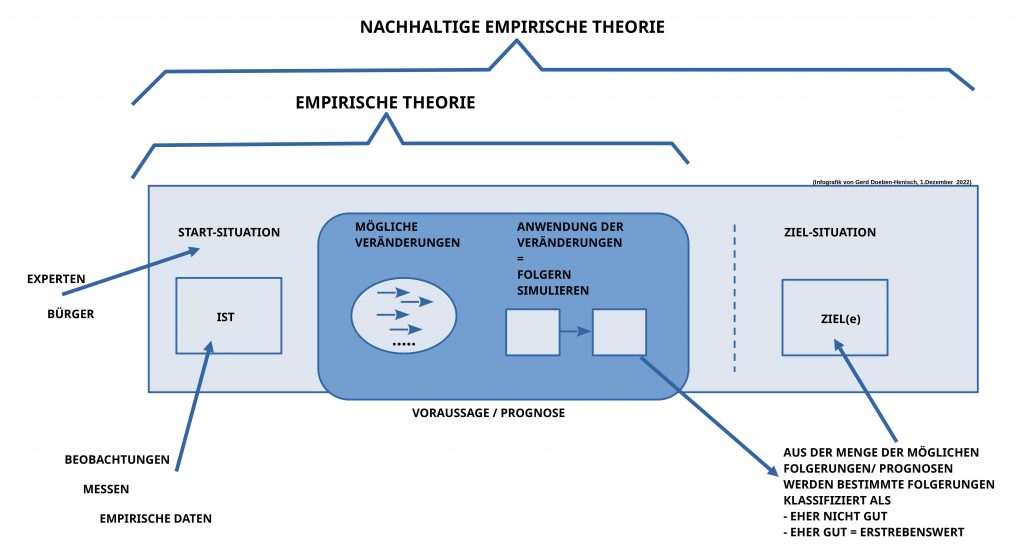

Im Kern leistet eine empirische Theorie genau das, was man von ihr erwartet: Wenn eine Gruppe von Experten (Bürgern (Citizens)) in einem bestimmten Zeitraum in einem bestimmten Raumgebiet Beobachtungen (Messungen) vorgenommen haben, dann kann es passieren, dass sie in der Menge der Beobachtungen typische Muster (Beziehungen) identifizieren können, die sich als ‚Veränderungen‘ interpretieren lassen. Wenn solche entdeckten ‚Veränderungs-Muster‘ stabil genug sind, kann man mit diesen ‚Voraussagen’/ ‚Prognosen generieren. Diese Voraussagen müssen nach einem bestimmten transparenten Schema erfolgen. Bis zu einem gewissen Grad kann man solche Veränderungs-Muster dann auch auf die erfolgten Prognosen selbst wieder anwenden. Eine solche wiederholte Anwendung von Veränderungs-Mustern nennt man dann eine ‚Simulation.‘

Im Kontext der Nachhaltigkeit ist solch eine empirische Theorie von unschätzbarem Wert, befähigt sie doch die Bürger, zumindest eine dunkle Ahnung von der herannahenden Zukunft zu gewinnen. Allerdings, was eine empirische Theorie nicht leisten kann: sie sagt den Bürgern nicht, welche der vielen erkennbaren Möglichkeiten nun ‚erstrebenswert‘ ist und welche nicht. An dieser Stelle sind die Bürger herausgefordert, miteinander zu klären, welche der erkennbaren prognostizierten möglichen Zukünfte für sie ‚erstrebenswert‘ sind.[6]

Diese Kombination von ‚empirischer Theorie‘ und zusätzlicher Qualifikation von ‚erstrebenswerten Prognosen‘ soll hier ‚Nachhaltige Empirische Theorie‘ genannt werden.

Spiel(en) als Modell einer nachhaltigen Empirischen Theorie

Wer den Überlegungen zu ‚Nachhaltigkeit‘ und ‚Empirischer Theorie‘ soweit gefolgt ist, und wer jemals in seinem Leben ‚gespielt‘ hat, der wird sofort verstehen, dass ‚ein Spiel spielen‘ nichts anderes ist, als eine ’nachhaltige empirische Theorie‘ beispielhaft zu praktizieren. Dies sei hier kurz verdeutlicht. (Siehe auch: [11])

- Als Ausgangslage (IST-Situation) dienen einer empirischen Theorie empirische Daten aus einem empirischen Szenario. Im Fall eines Spiels kann dies auch ein reales Szenario sein (Übungsplatz, Fußballplatz,…), es kann aber auch ein ‚Spielbrett‘ mit ‚Spielmaterial‘ sein, oder eine Menge von Karten, oder …

- Als Veränderungsregel dienen in einer empirischen Theorie ‚Gesetze‚, die sprachliche Beschreibungen von Formen von Veränderungen darstellen, die bei der Erforschung von realen Szenarien gefunden wurden. Im Spiel sind dies die Spielregeln, die festlegen, wie man eine vorgegebene Spielsituation verändern darf.

- Die ‚Anwendung von Gesetzen‘ im Rahmen einer empirischen Theorie wird durch spezielle ‚Anwendungsvorschriften geregelt, zu der auch ein ‚logisches Folgerungsverfahren‚ gehört. Im Rahmen eines Spiels wird die Anwendung der Spielregeln im Spiel in einer Spielanleitung geregelt. Diese legt fest, wann man welche Regel wie anwenden darf, um eine aktuelle Spielsituation verändern zu dürfen.

- Während im Fall einer empirischen Theorie der ‚zeitliche Ablauf‘ durch die ‚empirische Realität‘ selbst geregelt ist (die empirische Welt verändert sich unabhängig von der Theorie von alleine), muss im Fall eines Spiels ein zeitlicher Ablauf künstlich hergestellt werden. Normalerweise geschieht dies durch Spielrunden, in denen alle beteiligten Akteure (die Spieler) durch Befolgung der Spielregeln im Sinne der Spielanleitung geordnet handeln. Aufgrund der Anwendung der Spielregeln wird eine neue Anordnung von Spielmaterial auf dem Spielbrett erzeugt. Dadurch entsteht eine ‚Folge von aufeinander folgenden Spielsituationen‚, die den Spielverlauf verkörpern. Ein Spielverlauf entspricht im Kontext einer Theorie einer Simulation (= eine wiederholte Anwendung der Gesetze).

- Während in einer normalen empirischen Theorie nur ‚mögliche Prognosen‘ generiert werden können ohne ‚Bewertungen‘, können Bürger mit Hilfe von möglichen Prognosen versuchen, diese zu bewerten im Sinne von ‚eher vermeiden‘ oder ‚eher anstreben‘. In dem Moment, wo Bürger eine solche ‚Klassifikation‘ von ‚möglichen prognostizierten Zukünften‘ vornehmen, versuchen sie, sich für ein nachhaltiges Verhalten zu entscheiden. In einem ‚Spiel‘ liegt genau das vor: Neben Startsituation, Spielregeln und Spielanleitung sind bestimmte ‚mögliche Zukünfte‘ als ‚Gewinnsituation‘ ausgezeichnet. Insofern eignet sich das Spielformat hervorragend zur Simulation von Nachhaltigkeitskonzepten.

Citizen Science (Bürgerwissenschaft)

Bleibt noch kurz zu erläutern, warum der Begriff ‚Citizen Science (Bürgerwissenschaft)‘ in diesem Kontext benutzt wird. Wie schon die Erläuterungen zum Begriff ‚Nachhaltigkeit‘ anklingen lassen, ist Nachhaltigkeit nur einlösbar, wenn ‚alle‘ Bürger mit ihren Erfahrungen und Wünschen beteiligt werden. Diese Beteiligung muss zusätzlich verknüpft sein mit der Anforderung, aus dem Wissen der Gegenwart ‚begründete Prognosen‘ ‚generieren zu können‘. Dies führt zum Konzept der empirischen Wissenschaft, das um die Dimension ‚Bewertung‘ ergänzt wird. Diese Kombination legt nahe, den Begriff der ‚Bürgerwissenschaft (Citizen Science)‘ neu zu prägen.

Von diesem umfassenden Konzept einer modernen Bürgerwissenschaft muss man jenes Konzept von Citizen Science abgrenzen, in dem die etablierten wissenschaftlichen Disziplinen sich der ‚Bürger‘ bedienen, um ihre Daten besser sammeln zu können.[7],[8]

Anwendung in einem Semesterkonzept

Es fragt sich, wie sich die zuvor eingeführten Konzepte ‚Nachhaltigkeit‘, ‚Empirische Theorie‘, ‚Nachhaltige Empirische Theorie‘, ‚Spiel‘ sowie ‚Citizen Science‘ (Bürgerwissenschaft) im Rahmen eines interdisziplinären Semesterprojekts praktisch nutzen lassen.[10]

Möglicher Semesteraufbau

Ein Semesteraufbau kann etwa wie folgt aussehen (Angenommen werden 8 Sitzungen mit jeweils zwei Doppelstunden):

- Bekanntwerden mit einem Thema (Sitzung 1)

- Vertraut werden mit dem Konzept ‚Theorie im Spielformat‚(Sitzung 2-3)

- Anwendung des Konzepts Spiel auf das eigene Thema (Sitzung 4-6)

- Testen des eigenen Spielentwurfs mit Hilfe anderer Teams (Sitzung 7)

- Bericht von den Ergebnissen mit Dokumentation des Spiels (Sitzung 8)

Überlegungen für eine mögliche Ausführung

In einem Kurs zur Nachhaltigkeit, in dem Teams lernen sollen, wie sie gemeinsam ein Thema nachhaltig angehen können, kommt es nicht darauf an, einen umfassenden Wissensstand zu entwickeln — was aufgrund der begrenzten Ressource Zeit praktisch nicht möglich ist — , sondern zu üben, wie ein Thema im Sinne der Nachhaltigkeit für einen nachhaltigen Handlungsprozess ‚aufgearbeitet‘ werden kann.

Dazu muss man sich klar machen, dass für ein nachhaltiges Verhalten folgende Schlüsselaufgaben gelöst werden müssen:

- Das Team muss sich einigen, in welchem räumlichen Bereich (Global, Kontinental, …) und für welchen Zeitraum es das vorgegebene Thema bearbeiten möchte.

- Das Team muss sich einigen, welche Ausgangslage (Startsituation) es für seine Analyse annehmen will.

- Das Team, muss sich einigen, welche Zielsituation es am Ende der gesetzten Zeitspanne ansetzen möchte.

- Das Team muss sich einigen, welche Art von Veränderungen es für seine Analyse akzeptiert.

- Das Team muss plausibel machen können, wie die angenommenen Veränderungen die Ausgangslage schrittweise in die Zielsituation überführt/ transformieren.

…. und Umsetzung in ein Spiel

Für die Umsetzung von aktuellem Wissen in ein Spiel empfiehlt sich dann ein inkrementelles Ausarbeiten. Man beginnt mit einem möglichst einfachen Szenario, das alle Elemente enthält: Ausgangslage, Spielregeln, Spielanleitung und ‚Gewinnkriterien‘ (= Ziel). Dann probiert man aus, wie diese Version Nr.0 funktioniert. Wenn man dann noch Zeit ‚übrig‘ hat und über weitere Informationen zum Thema verfügt, kann man diese erste Version Nr.0 erweitern zu Version 1. Und dies immer weiter, bis die verfügbare Zeit aufgebraucht ist.

Für potentielle ‚Spieler‘ des Spiels spielt es natürlich auch eine Rolle, ob das Spiel irgendwie ‚Spaß‘ macht, über ein Minimum an ‚Spannung‘ verfügt, und — natürlich — auch die Besonderheit des Themas erkenne lässt; letzteres verkörpert den Aspekt des Lernens.

… und Testen

Für ein entwickelndes Team ist es wichtig, ein Feedback von ‚Anwendern‘ (Bürgern) zu bekommen. Im Idealfall schafft ein Team bis zur Sitzung 7 die Erstellung eines ersten spielbaren Prototyps ihres Spiels. Dann kann das Entwicklerteam sein Spiel von den anderen Teams testen lassen. Reicht die Zeit nicht aus, dann sollte mindestens ein ausgearbeitetes Konzept vorliegen, anhand dessen man abschätzen kann, wie das Spiel funktionieren würde. Dann würden die anderen Teams dieses Konzept bewerten. Mit solch einer qualifizierten Rückmeldung von ‚Anwendern‘ kann das Entwicklerteam sein Konzept/ sein Spiele-Prototyp weiter verbessern.

… Form einer Prüfung

In der Prüfung stellt das Team sein Spielkonzept vor und berichtet von seinem Lernprozess. Dazu gehört wesentlich ein Aufweis, wie die vorgegebene Problemsituation mit dem Spielkonzept und dem realisierten Spiel zusammen hängt.

Kommentare

[0] Siehe den Konferenzbericht von Gerd Doeben-Henisch (2023), REVIEW KONFERENZ: Partizipation und Nachhaltigkeit in der Digitalität, Zevedi-Konferenz des Projekts ‚Nachhaltige Intelligenz – Intelligenten Nachhaltigkeit‘, 7.-8.Dezember 2022, Fulda. URL: https://www.oksimo.org/2022/12/09/review-konferenz-partizipation-und-nachhaltigkeit-in-der-digitalitaet-7-8-dezember-2022/.

[1] UN. Secretary-General;World Commission on Environment and Development, 1987, Report of the World Commission on Environment and Development : note / by the Secretary-General., https://digitallibrary.un.org/record/139811 (accessed: July 20, 2022) (In einem besser lesbaren Format: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf) Anmerkung: Gro Harlem Brundtland (ehemalige Ministerpräsidentin von Norwegen) war die Koordinatorin von diesem Report.(Dieser Text enthält die grundlegenden Ideen für alle weiteren UN-Texte)

[2] Der Aspekt ‚Diversity‘ spiel außerdem seit ca. 3.5 Milliarden Jahre eine fundamentaler Rolle bei der Entwicklung des Lebens auf dem Planet Erde.

[3] Karl Popper, „A World of Propensities“,(1988) sowie „Towards an Evolutionary Theory of Knowledge“, (1989) in: Karl Popper, „A World of Propensities“, Thoemmes Press, Bristol, (1990, repr. 1995)

[4] Karl Popper, „All Life is Problem Solving“, Artikel, ursprünglich ein Vortrag 1991 auf Deutsch, erstmalig publiziert in dem Buch (auf Deutsch) „Alles Leben ist Problemlösen“ (1994), dann in dem Buch (auf Englisch) „All Life is Problem Solving“, 1999, Routledge, Taylor & Francis Group, London – New York

[5a] Gerd Doeben-Henisch, „WISSENSCHAFT IM ALLTAG. Popper 1988/1990“, Journal: Philosophie Jetzt – Menschenbild, ISSN 2365-5062, 21.Februar 2022, URL: https://www.cognitiveagent.org/2022/02/16/wissenschaft-im-alltag-popper-1988-1990/

[5b] Gerd Doeben-Henisch, „WISSENSCHAFT IM ALLTAG. Popper 1989/1990“, Journal: Philosophie Jetzt – Menschenbild, ISSN 2365-5062, 21.Februar 2022, URL: https://www.cognitiveagent.org/2022/02/19/wissenschaft-im-alltag-popper-1989-1990/

[5c] Gerd Doeben-Henisch, „WISSENSCHAFT IM ALLTAG. Popper 1991/1994 (1999)“, Journal: Philosophie Jetzt – Menschenbild, ISSN 2365-5062, 21.Februar 2022, URL: https://www.cognitiveagent.org/2022/02/21/wissenschaft-im-alltag-popper-1991-1994-1999/

[5d] Gerd Doeben-Henisch, „POPPER – Objective Knowledge (1971). Summary, Comments, how to develope further“, eJournal: uffmm.org, ISSN 2567-6458, 07.March 22 – 12.March 2022, https://www.uffmm.org/2022/03/09/popper-objective-knowledge-1971-summary-comments-how-to-develope-further/

[5e] Gerd Doeben-Henisch, „POPPER and EMPIRICAL THEORY. A conceptual Experiment“, URL: eJournal: uffmm.org, ISSN 2567-6458, 12.March 22 – 16.March 2022, URL: https://www.uffmm.org/2022/03/12/popper-and-empirical-theory-a-conceptual-experiment/

[6] Im Jahr 2022 gilt es z.B. als erstrebenswert, die allgemeine Erhöhung der Erderwärmung unter 1.5 oC zu halten, oder die Biodiversität zu schützen, oder …

[7] Aya H.Kimura and Abby Kinchy (2016), Citizen Science: Probing the Virtues and Contexts of Participatory Research. In: Engaging Science, Technology, and Society 2 (2016), 331-361, DOI:10.17351/ests2016.099 (Den Hinweis auf diesen Artikel bekam ich von Athene Sorokowski)

[8] Warren Weaver, Science and the Citizens, Bulletin of the Atomic Scientists, 1957, Vol 13, pp.361-365. (Den Hinweis auf diesen Artikel bekam ich von Philipp Westermeier) Warren Weaver — einer der führenden Wissenschaftspromotoren in den USA der 50iger Jahre — hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Ursprünge der modernen Wissenschaft in einer quasi ‚Bürgerbewegung‘ im England des 16.Jahrhunderts zu finden sind. Die Aktivitäten dieser Bürgerbewegung führte dann zur späteren ‚Royal Society‘, gegründet 1660 in London; mittlerweile ist diese die älteste wissenschaftliche Gesellschaft der Welt. Weaver macht weiterhin darauf aufmerksam, dass wir in der Gegenwart eine ‚Entfremdung‘ zwischen den sich immer mehr vereinzelnden wissenschaftlichen Disziplinen (man spricht sogar schon von ‚Wissenschafts-Silos‘) und den Bürgern einer Gesellschaft feststellen kann. Eine lebendige Demokratie braucht aber eine lebendige interaktive Beziehung zwischen den Bürgern und der Wissenschaft. Dies erfordert neue Kommunikations- und Wissensformen.

[9] Gerd Doeben-Henisch, (2023), REVIEW KONFERENZ: PARTIZIPATION UND NACHHALTIGKEIT IN DER DIGITALITÄT, 7.-8.DEZEMBER 2022, URL: https://www.oksimo.org/2022/12/09/review-konferenz-partizipation-und-nachhaltigkeit-in-der-digitalitaet-7-8-dezember-2022/

[10] Neuauflage des Moduls ‚Citizen Science für Nachhaltige Entwicklung‘ im SS2023 an der Frankfurt University of Applied Sciences.

[11] Hinweis auf eine Strukturelle Äquivalenz zwischen den Konzepten ‚Nachhaltige Empirische Theorie‘, ‚Spiel‘, und ‚Theaterstück‘ von Gerd Doeben-Henisch, 2023, NACHHALTIGE EMPIRISCHE THEORIE – VERSCHIEDENE FORMATE: THEORIE – SPIEL – THEATERSTÜCK, URL: https://www.oksimo.org/2022/12/14/nachhaltige-empirische-theorie-verschiedene-formate/ .