Autor: Gerd Doeben-Henisch (gerd@oksimo.org)

(Letzte Änderung: 31.Januar 2023)

KONTEXT

Dieser Text ist Teil des Buchprojektes „oksimo.R – Editor und Simulator für Theorien“.

Die Innenseite der Außenseite

(Dieser Text ist eine unmittelbare Fortsetzung des Textes ‚Die Innenseite der Außenseite‘, Teil 1, Grundbausteine …)

Teil 2

Einrichtung Erster Strukturen

Auf den ersten Blick liefert der zuvor beschrieben galaktische Zellverband eines menschlichen Körpers keinen natürlichen Anhaltspunkt für ein irgendwie geartetes ‚Zentrum‘. Welche Zelle sollte wichtiger sein als eine andere? Jede ist aktiv, jede macht ihren ‚Job‘. Viele ‚reden‘ mit vielen. Es werden chemische Stoffe ausgetauscht oder mittels chemischem Stoffaustausch werden ‚elektrische Potentiale‘ erzeugt, die ’schneller‘ wandern können und die ‚impulsartige Ereignisse‘ erzeugen können, die dann wiederum chemische Stoffe aktivieren. Würde man dieses ‚Reden mit chemischen Stoffen und elektrischen Potentialen‘ künstlich hörbar machen, hätten wir eine Symphonie von 127 Billionen (127 x 10^12) Einzelstimmen …

Und doch, wenn wir unsere menschlichen Körper im Alltag erleben, dann sehen wir keine riesige Wolke galaktischen Ausmaßes von einzelnen Zellen, dann sehen wir ein ‚abgegrenztes Objekt‘ mit einer Oberfläche, die ’sichtbar‘ ist; ein Objekt, das ‚Geräusche‘ erzeugen kann, das ‚riecht‘, das ‚anfassbar‘ ist, das sich ‚verändern‘ und ‚bewegen‘ kann. Außerdem kann es ‚Dinge in sich hineinstopfen‘, und es kommen auch ‚Gase‘, ‚Flüssigkeiten‘ und ‚festere Bestandteile‘ aus ihm heraus. Ferner ist bei längerer Betrachtung offensichtlich, dass es Bereiche am Körper gibt, die auf ‚Licht‘ (Augen) reagieren, auf ‚Geräusche‘ (Ohren), auf ‚Gerüche‘ (Nase), auf ‚Berührung‘ (Haut), auf ‚Körperstellungen‘ (u.a. Gleichgewichtssinn), auf ‚Temperatur‘ (Haut), auf ‚chemische Zusammensetzungen von Stoffen im Mund‘ (Geschmacksorgane im Mund) und einiges mehr.

Diese alltägliche ‚Erfahrung‘ legt die Annahme nahe, dass sich die Zellen unseres menschlichen Körpers räumlich zu ’speziellen Netzwerken‘ verabredet haben [1], die einen hohen ‚Organisationsgrad‘ aufweisen, so ausgeprägt, dass diese Netzwerke wie ‚eine Einheit‘ erscheinen, wie ein ‚einziges System‘ mit ‚Input‘ und ‚Output‘, und wo zwischen Input und Output komplexe Prozesse ablaufen. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, den galaktischen Raum der autonomen Zellen eines menschlichen Körpers als ein ‚Kollektiv von organisierten Systemen‘ zu betrachten, die untereinander in regem Austausch zu stehen scheinen.[2], [5],[6]

Bei modernen technischen Systemen wie z.B. einem Auto, einem Flugzeug, einem Computer gibt es eine ‚Meta-Ebene‘, von er aus das ganze System ‚gesteuert‘ werden kann. Im Auto das Lenkrad, die Bremse, die Gangschaltung usw., ähnlich im Flugzeug das Cockpit mit einer Vielzahl von Instrumenten, oder beim Computer die Eingabe-Geräte (Tastatur, Maus, Zeichenbrett, Mikrophon, …). Allerdings zeichnet sich seit Jahren eine immer weiter gehende ‚Autonomie‘ dieser technischen Geräte ab insoweit viele Steurungsentscheidungen des Menschen in ‚Subsysteme‘ verlagert werden, die dadurch immer mehr klassische Steuerungsleistung des Menschen ‚übernehmen‘.[7]

In einem menschlichen Körper gibt es ‚parallel‘ zu den vorhandenen Körpersysteme u.a. das ‚Nervensystem‘ mit dem ‚Gehirn‘ als zentralem Bereich, in dem viele ‚Signale von den Körpersystemen‘ zusammen laufen und von dem aus wiederum ‚Signale zu den Körpersystemen‘ ausgesendet werden. Das Gehirn mit dem Nervensystem scheint also ein eigenes System zu bilden, das die einlaufenden Signale in verschiedenen ’neuronalen Prozessen‘ verarbeitet und gleichfalls Signale aussendet, die ‚Wirkungen in den Körpersystemen‘ hervorrufen können.[8a],[8b] Aus der Sicht des ‚Funktionierens‘ kann man das Gehirn mit dem Nervensystem von daher als eine Art ‚Meta-System‘ verstehen, in dem sich Eigenschaften aller anderen ‚Körpersysteme‘ ‚abbilden‘, eine ‚prozesshafte Deutung‘ finden, und mit Hilfe dieser Abbildungen und Deutungen bis zu einem gewissen Grad beeinflusst (= ‚gesteuert‘) werden können.

Wie die modernen empirischen Wissenschaften immer mehr durch ihre Untersuchungen und anschließenden ‚Deutungen‘ ansatzweise ’sichtbar machen‘ (z.B. [5],[6]), haben die unterscheidbaren Körpersysteme selbst eine sehr hohe Komplexität mit einer ihnen eigenen ‚Autonomie‘ (Magen, Leber, Niere, Herz, …), die nur bedingt vom Gehirn beeinflussbar sind, die umgekehrt aber auch das Gehirn beeinflussen können. Dazu kommt ein kaum überschaubare Menge an wechselseitigen Beeinflussungen über die ungeheuren ‚Stoffströme‘ im Blutkreislauf und in den Körperflüssigkeiten.

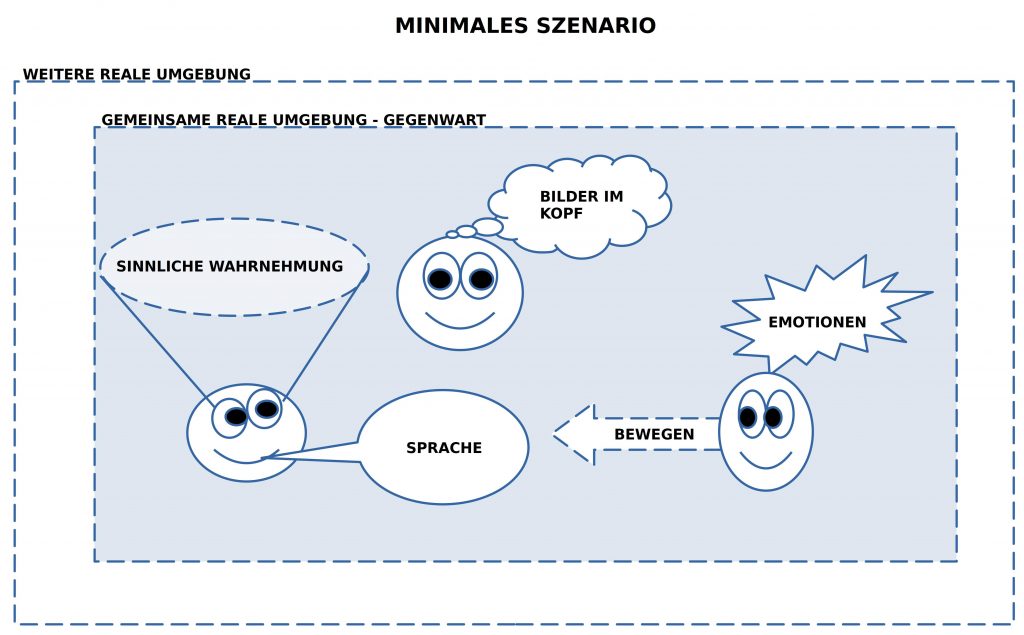

Für den Kontext dieses Buches interessieren hier vor allem jene Strukturen, die wichtig sind für die ‚Koordinierung der verschiedenen Gehirne‘ mittels ‚Sprache‘ und eng damit verknüpft die ‚kognitiven‘ und ‚emotionalen‘ Prozesse im Gehirn, die dafür verantwortlich sind, welche ‚kognitiven Bilder im Kopf‘ entstehen, mit denen ein Gehirn ’sich selbst‘ und ‚alles andere‘ ‚interpretiert‘.

Wie den Menschen beschreiben?

Die Beschreibung der menschlichen Zell-Galaxie in der Art von ‚Subsystemen‘ mit ihrem eigenen ‚Input‘ und ‚Output‘ und dazu gehörigen ‚inneren Prozessen‘ — hier einfach ‚Systemfunktion‘ genannt — kann auf den ersten Blick ‚einfach‘ erscheinen, ’normal‘, oder auch nicht. Wir betreten mit dieser Frage die grundsätzliche Frage, wie wir überhaupt die menschliche Zell-Galaxie — also ‚uns selbst‘! — beschreiben können und darüberhinaus vielleicht beschreiben ’sollten‘: gibt es irgendwelche Kriterien, aufgrund deren wir eine ‚bestimmte Beschreibungsweise‘ bevorzugen sollten?

Wenn wir im Fall der Beschreibung der ‚Natur‘, der ‚realen Welt‘ vielleicht noch unterscheiden können zwischen ‚uns‘ und der ‚Natur‘ (was aber, wie sich später zeigen wird, ein nicht unerheblicher Trugschluss ist)), wird es bei der ‚Beschreibung von uns selbst‘ etwas schwieriger. Wenn man etwas beschreiben will, benötigt man bestimmte Voraussetzungen, um eine Beschreibung vornehmen zu können. Wie ist aber die Lage, wenn wir uns — mit noch zu klärenden Voraussetzungen — selbst beschreiben wollen? Beißt sich da nicht die berühmte ‚Katze in den eigenen Schwanz‘?

Im ’normalen Alltag‘ [9] sind typische Formen, mit denen wir ‚etwas anderes‘ beschreiben neben z.B. ‚Bildern‘, ‚Fotografien‘, ‚Videos‘, ‚Musik‘, ‚Körperbewegungen‘ und anderem, vor allem aber sprachliche Ausdrücke (gesprochen, geschrieben; Alltagssprache, Fachsprache; …).

Bleiben wir für einen Moment bei der ‚Alltagssprache (Deutsch, Englisch, Italienisch, …).

Als Kinder werden wir in eine bestimmte, schon bestehende Welt mit einem jeweiligen ‚Alltag‘ hinein geboren. In der Umgebung wird mindestens eine Sprache gesprochen. Wenn die Eltern zweisprachig sind sogar zwei Sprachen parallel. Wenn die Umgebung sich von der Sprache der Eltern unterscheidet dann vielleicht sogar drei Sprachen. Und heute, wo auch die Umgebung immer ‚inter-kultureller‘ wird, vielleicht sogar noch mehr als drei Sprachen …

Wie viele Sprachen auch immer gleichzeitig für einen Menschen auftreten, jede Sprache hat ihre eigenen ‚Regeln‘, ihr eigene ‚Aussprache‘, ihren eigenen ‚Kontextbezug‘, ihre eigenen ‚Bedeutungen‘. Diese Kontexte können sich ändern; die Sprache selbst kann sich ändern. Und wenn jemand nicht nur mit einer Sprache aufwächst, sondern mit mehr als einer, dann kann es ‚im Menschen‘, im ‚Sprecher-Hörer‘, natürlich zu vielfältigen Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Sprache kommen. Da dies heute an vielen Orten gleichzeitig mit immer mehr Menschen geschieht, gibt es noch kaum ausreichende Forschungsergebnisse, die diese Vielfalt in ihren Besonderheiten ausreichend beschreiben.

Wollen wir also ‚uns selbst‘ als ‚Teil der realen Welt‘ beschreiben, sollten wir zunächst mal akzeptieren und ‚bewusst annehmen‘, dass wir im Moment des Beschreibens nicht bei ‚Punkt Null‘ anfangen, nicht als ‚unbeschriebenes Blatt‘, sondern als ein biologisches System, das einen mehr oder weniger langen ‚Lernprozess‘ hinter sich hat. Dabei ist das Wort ‚Lernprozess‘ als Teil der Sprache, die der Autor benutzt, natürlich keine ’neutrale Buchstabenreihe‘, sondern ebenfalls ein ‚Wort‘ seiner Sprache, die er mit vielen anderen Sprechern des ‚Deutschen‘ teilt, und man muss davon ausgehen, dass jeder ‚Sprecher des Deutschen‘ mit dem Wort ‚Lernprozess‘ seine eigenen ‚individuellen Vorstellungen‘ verbindet. Und auch dieses Wort ‚Vorstellungen‘ ist so ein Wort, das als Teil der gesprochenen (und geschriebenen) Sprache normalerweise nicht ‚Bedeutungsfrei‘ daher kommt. Kurzum, sobald wir sprechen, sobald wir Worte in größeren Einheiten zu Aussagen verknüpfen, aktivieren wir eine Menge von ‚Wissen und Fertigkeiten‘, die ‚in uns‘ irgendwie ‚vorhanden‘ sind, die wir ‚automatisch‘ benutzen, und deren Nutzung im Normalfall weitgehend ‚unbewusst‘ ist.[10]

Wenn ich als Autor dieses Textes jetzt Aussagen in der Deutschen Sprache hinschreibe, lasse ich mich quasi von einer ‚Welle tragen‘, deren genaue Beschaffenheit und Wirksamkeit ich im Moment des Gebrauchs nicht vollständig erfassen kann (und das geht jedem Sprachbenutzer so). Ich kann allerdings, wenn ich mich geäußert habe, das Geäußerte anschauen (anhören), und dann schauen, ob und wie ich das in mir bekannte Kontexte einordnen kann. Da allerdings auch das ‚mir Bekannte‘ weitgehend ‚unbewusst‘ ist und nur bei geeigneten ‚Anregungen‘ vom ‚unbewussten Wissen‘ ins ‚bewusste‘ Wissen übergeht, ist die Aufgabe einer ‚Klärung des Redens‘ und der damit verknüpften ‚Bedeutung‘ immer nur fragmentarisch, partiell möglich. Das ‚bewusste Auge des Wissens‘ ist daher eher vergleichbar einer ‚leuchtenden Wissensblase‘ im schwarzen Meer des ‚unbewussten Wissens‘ oder des ‚Nicht-Wissens‘.

Fortsetzung

Sprache und Strukturen – Die Fiktion eines ‚Seins‘

KOMMENTARE

wkp := Wikipedia

[1] In der Mikrobiologie als Teil der Evolutionsbiologie hat man ansatzweise erkannt, wie die einzelnen Zellen während des ‚Wachstumsprozesses‘ mögliche Kooperationen mit anderen Zellen über chemische Stoffe ‚kommunizieren‘, die von ihrem jeweiligen individuellen ‚genetischen Programm‘ ‚kontrolliert‘ werden. Diese Prozesse kann man sehr wohl als ‚Austausch von Signalen‘ beschreiben, wobei diese ‚Signale‘ nicht isoliert auftreten, sondern durch das genetische Programm ‚in Beziehung gesetzt‘ werden zu anderen chemischen Stoffen und Prozessschritten. Durch dieses ‚In-Beziehung-Setzen‘ werden die an sich isolierten chemischen Signalträger in einen ‚Raum von Bedeutungen‘ eingebettet, aus dem heraus sie eine ‚Zuordnung‘ finden. Dieser Gesamtprozess erfüllt alle Anforderungen an eine ‚Kommunikation‘. Insofern erscheint es gerechtfertigt, von einer ‚Verabredung‘ zwischen den einzelnen Zellen zu reden, einer ‚Verständigung‘ darüber, ob und wie sie miteinander ‚kooperieren‘ wollen.

[2] Bei komplexen Verbindungen zwischen Zellen denkt man möglicherweise zuerst an die Zellen im Gehirn (‚Neuronen‘), von denen bestimmte Typen an die 1000 Dendriten (:= dies sind Fortsätze auf einem ‚Axon‘ und ein Axon ist der ‚Ausgang‘ an einem Neuron) haben können, wobei jeder Dendrit mehrere Synapsen beherbergen kann.[3] Da jede Synapse Endpunkt einer Verbindung zu einer anderen Synapsen sein kann, deutet sich an, dass hier ein komplexes Netzwerk in der Größenordnung von Billionen (10^12) Verbindungen in einem Gehirn existieren kann. Daneben gibt es aber auch das System der Blutgefäße, die den ganzen Körper durchziehen und die die ca. 36 Billionen (10^12) Körperzellen mit unterschiedlichen chemischen Stoffen versorgen.

[3] wkp [EN], Neuron, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Neuron, Abschnitt ‚Connectivity‘, Zitat: „The human brain has some 8.6 x 1010 (eighty six billion (DE: Milliarden)) neurons.[25] Each neuron has on average 7,000 synaptic connections to other neurons. It has been estimated that the brain of a three-year-old child has about 1015 synapses (1 quadrillion (DE: Billiarden)). This number declines with age, stabilizing by adulthood. Estimates vary for an adult, ranging from 1014 to 5 x 1014 synapses (100 to 500 trillion (DE: Billionen)).[26]

[4] wkp [DE], Wissenschaftliche Notation, URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftliche_Notation. z.B. ’10^12 = Billion, 10^15 = Billiarde).

[5] Robert F.Schmidt, Gerhard Thews (Hrsg.), 1995, Physiologie des Menschen, 25.Auflage, Springer Verlag

[6] Niels Birbaumer, Robert F.Schmidt, 2006, Biologische Psychologie, 6.Aufl., Springer Verlag

[7] Berühmt das Beispiel des ‚Auto-Piloten‘ im Flugzeug, eine Software, die das gesamte Flugzeug ohne menschliches Zutun ’steuern‘ kann.

[8a] So wird die Stellung der Gelenke kontinuierlich zum Gehirn gesendet und für den Fall einer ‚gezielten Bewegung‘ wird die Menge der aktuellen Gelenkstellungen benutzt, um eine ‚geeignete Bewegung‘ anzustoßen, indem entsprechende Signale ‚vom Gehirn an die Muskeln‘ gesendet werden.

[8b] Wie neuere Forschungen zeigen, ist das Wechselspiel zwischen dem Gehirn un den übrigen Zellen im Körper aber möglicherweise noch dichter und umfassender, als man lange Zeit gedacht hat. Dies entdeckten Forscher, die einem Wechselspiel zwischen Tumorzellen und dem Gehirn auf die Spur gekommen sind: LINA ZELDOVICH, (12.Aug.2022), Cancer’s Got a Lot of Nerve. Tumors recruit the nervous system to help them spread. Scientists are looking for ways to stop it, in: NAUTILUS: SCIENCE CONNECTED, URL: https://nautil.us/cancer-has-got-a-lot-of-nerve-238530/?_sp=bfc8e1c5-77f0-4b75-b806-dd5c2fb84451.1675160065693

[9] Natürlich auch eine gewisse Fiktion, weil jeder letztlich bis zu einem gewissen Grad ’seinen Alltag‘ erlebt, der sich mit dem ‚Alltag eines anderen‘ nur teilweise überschneidet.

[10] Wenn Kinder in der Schule zum ersten Mal mit dem Konzept einer ‚Grammatik‘ konfrontiert werden, mit ‚grammatischen Regeln‘, werden Sie nicht verstehen, was das denn ist. Anhand von konkreten Sprachbeispielen werden sie zwar den einen oder anderen ‚grammatischen Ausdruck‘ mit sprachlichen Phänomenen ‚verknüpfen‘ können, aber wirklich verstehen werden sie das Konzept der Grammatik nicht. Dies liegt daran, dass die gesamten Prozesse, die sich im ‚Innern eines Menschen‘ abspielen, bis heute nur sehr rudimentär erforscht sind. Für die Formulierung einer alltagsnahen Grammatik reicht es auf keinen Fall.

[11] Karl Erich Heidoplh, Walter Flämig, Wolfgang Motsch (Hrdg.),(1980), Grundzüge einer Deutschen Grammatik, Akademie-Verlag, Berlin. Anmerkung: Die wohl bislang am weitesten systematisierte Grammatik des Deutschen, die von einem Deutschen Autorenkollektiv (damals noch DDR) erarbeitet worden ist. Gerade weil der Ansatz sehr systematisch war konnten die Autoren klar erkennen, dass die Grammatik als Beschreibung der ‚regelhaften Formen‘ dort ihre Grenzen erreicht, wo die ‚Bedeutung‘ der Ausdrücke in Spiel kommen. Da ‚Bedeutung‘ einen Sachverhalt umschreibt, der sich im ‚Innern des Menschen‘ abspielt (natürlich in intensiver Wechselwirkung mit Interaktionen des Körpers mit der Umgebung), ist eine umfassende objektive Beschreibung des Faktors Bedeutung in Interaktion mit den Formen immer nur partiell möglich.