Letzte Änderung: 11.März 2024

Moderator: Gerd Doeben-Henisch

Kontakt: big-wasser@oksimo.org

KONTEXT

Dieser Text ist Teil des Themas WASSER PHASE II: SITZUNG AM 10.MÄRZ 2024– ANKÜNDIGUNG, PROGRAMM UND BERICHT .

BERICHT von der Sitzung am 10.März 2024

ZUSAMMENFASSUNG

Der BiG-WASSER Workshop am 10.März 2024 begann im Teil 1 mit einem Überblick über den aktuellen Sachstand und die Vorgehensweise, und im Teil 2 wurden konkrete Beispiele gezeigt, wie im Stile einer Alltagstheorie und einer neuartigen Software einzelne Teile des Problems begrifflich analysiert und dann zugleich automatisch in Simulationen verwandelt werden können. Alle benutzten Simulationen sind öffentlich zugänglich über die Adresse: https://oksimo.com/public_theories. Umfassende Erklärung zu allem finden sich außerdem auf der Seite MODELL (THEORIE) Nr.1.

SACHSTAND

Die Recherchen seit Mai 2023 haben mittlerweile einen ersten Gesamtüberblick über den Gegenstandsbereich ermöglicht, so dass es jetzt möglich ist, die Analyse schrittweise zu verfeinern.

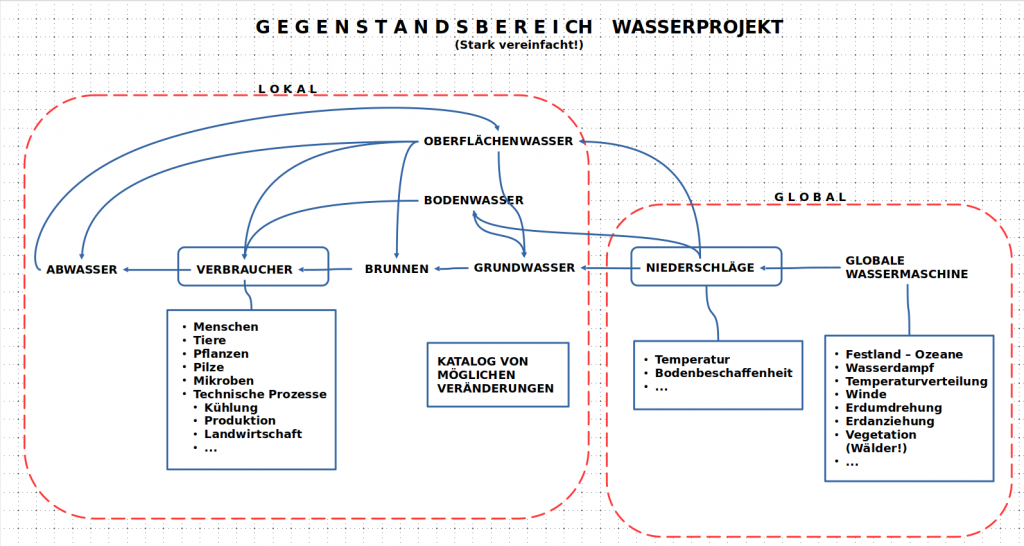

Eine wichtige Erkenntnis besteht in der Unterscheidung des lokalen Wassersystems, das dort beginnt, wo die Niederschläge auf den Boden des MKK auftreffen, und des globalen Wassersystems, das dafür verantwortlich, ob, wie viel und wann es Niederschläge gibt, immer begleitet durch den Faktor Temperatur und Wolken-Windverhältnisse.

Zentraler Punkt: Ohne Niederschläge gibt es überhaupt kein Wasser auf dem Festland (von den seltenen Fällen abgesehen, dass es aus früheren Zeiten Wassereinschlüsse in den Bodenschichten gibt, die nicht abfließen konnten).

Insoweit der Gegenstandsbereich sich geklärt hat, stellt sich die Frage, was wollen wir Bürger zum Thema genau wissen? Sofern wir die Auffassung teilen, dass Wasser grundlegend ist für alles Leben im MKK (und nicht nur dort) — und darüber hinaus für viele andere Zusammenhänge — und wir zugleich wissen, dass Änderungen in der Versorgungslage mit Wasser vielerlei Veränderungen in unserem alltäglichen Leben sowohl einzeln wie kommunal wie auch für den ganzen MKK bedeuten könnten, wäre es klug, sich rechtzeitig zu informieren, was auf uns zukommt, vor allem auch, in welchen Zeiträumen. Da davon auszugehen ist, dass die gewählten Vertreter der Bürger in den Parlamenten diese Aufgabe nicht allein werden bewältigen können, sondern nur mit einer starken Unterstützung aller Bürger, wird es wichtig sein, dass alle Bürger rechtzeitig und hinreichend informiert sind.

Damit stellen sich zwei Fragen:

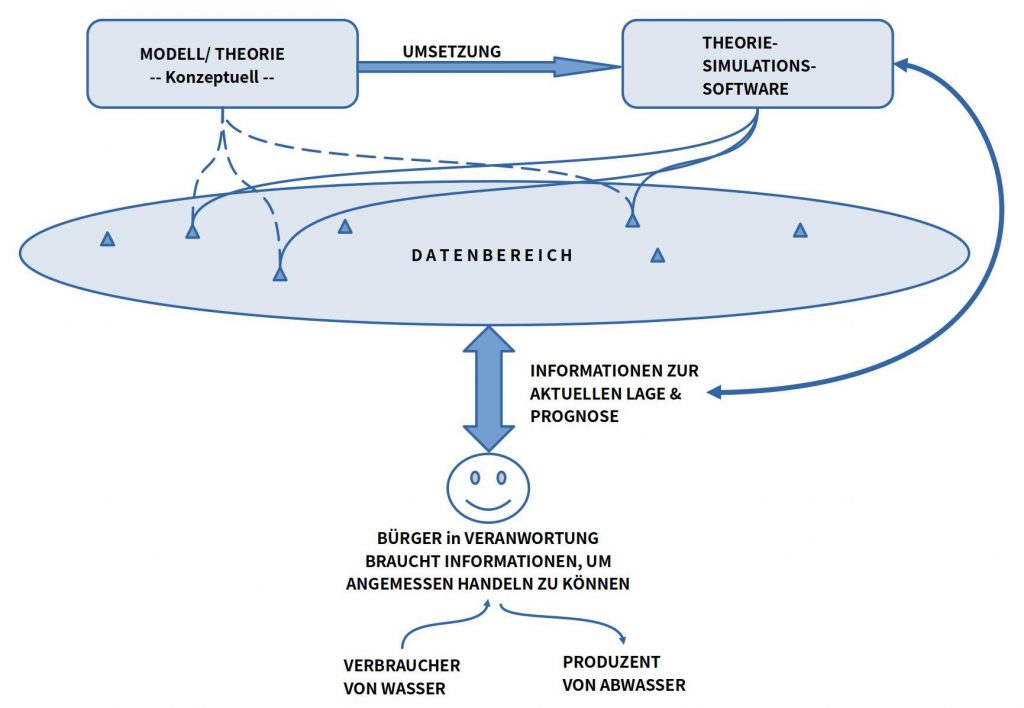

- Mit welchen begrifflichen Mitteln kann man die Sachverhalte so darstellen, dass sie für alle verständlich sind, überprüfbar, und so verfasst sind, dass man mit ihnen belastbare Prognosen erstellen kann für das, womit wir zu rechnen haben?

- Wie kann man die begriffliche Analyse möglichst 1-zu-1 und ohne Mehraufwand in ein Simulationsprogramm verwandeln, das für alle völlig transparent bleibt und das die notwendigen Berechnungen vornehmen kann?

Von Prof. Dr. Gerd Doeben-Henisch wurde in den letzten ca. 20 Jahren das konzeptuelle Format einer Alltagswissenschaft entwickelt, die alle Anforderungen einer wissenschaftlichen Theorie erfüllt, dazu parallel auch das Format einer Simulationssoftware, die Alltagstheorien direkt, 1-zu-1 abbilden kann. Das BiG-WASSER Projekt ist ein Test, ob und wieweit sich beide Werkzeuge für das Problem tatsächlich nutzen lassen.

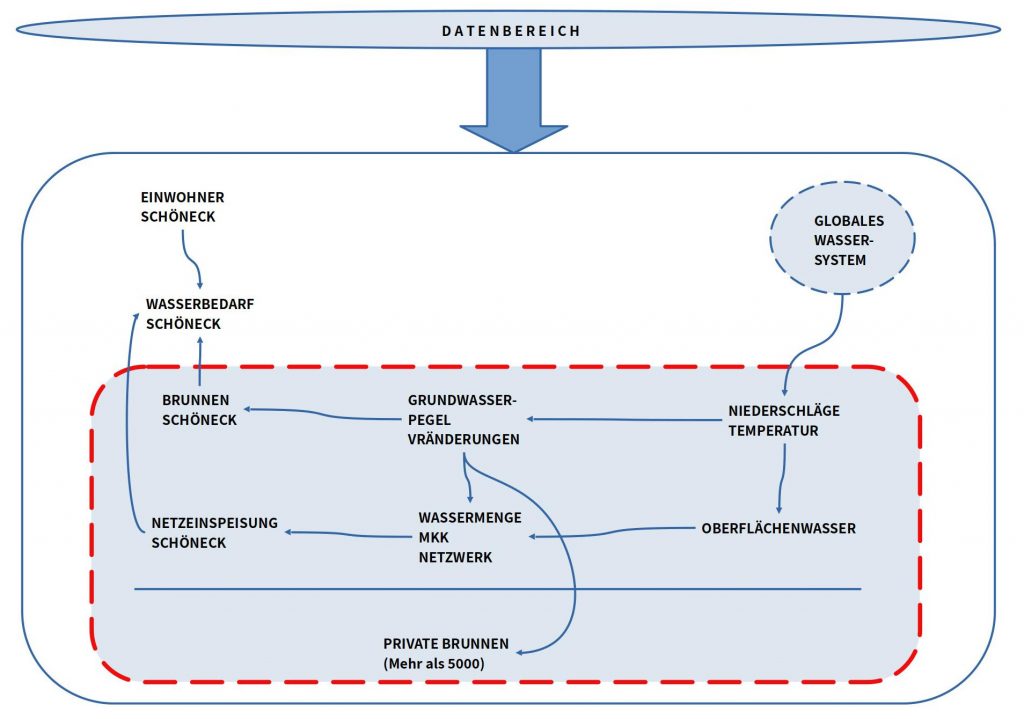

Der Umfang des Projektes verbietet es, alles auf einmal anzugehen. Im nachfolgenden Schaubild liegt der Fokus auf dem lokalen Wassersystem. Und hier sind von den vielen wichtigen Faktoren einige wenige herausgegriffen, die aber alle eine tragende Rolle haben. Schon mit diesen Faktoren kann man grundlegende Zusammenhänge verdeutlichen. Zugleich zeigt die Arbeit mit diesen Faktoren, dass für die viele bislang wenig bis gar keine Daten verfügbar sind und dass vor allem die Wechselwirkung zwischen diesen Faktoren auch wenig bis gar nicht erfasst sind. Dies stellt nicht nur für die Bürger ein Problem dar, sondern auch für die gewählten Vertreter in den Parlamenten, da diese rechtlich die Verantwortung für das Wohlergehen der Bürger tragen. Ein Interesse für umfassende und richtige Daten sollte daher bei jedem vorhanden sein.

Obwohl die Modellbildung samt den weiteren notwendigen Recherchen noch ziemlich am Anfang steht, kann man schon jetzt einige kritische Punkte identifizieren:

- Die Einwohnerzahlen samt deren mögliche Entwicklung spielen eine fundamentale Rolle. In dem Maße, wie die verfügbare Menge an Wasser abnehmen sollte (aktuell ist davon auszugehen), kann eine Kommune nicht mehr so ohne weiteres beliebig wachsen.

- Am Beispiel des Wasserbedarfs von Schöneck wird dies schon deutlich: die eigenen Brunnen reichen deutlich nicht aus, um die Einwohner von Schöneck zu versorgen. Dies gelingt nur durch Bereitstellung von zusätzlichem Wasser aus dem Wasser-Netz der MKK Wasserwerke. Ferner sollte man wissen, dass die Einwohner von Niederdorfelden an der gleichen Versorgung wie Schöneck hängen, da Niederdorfelden über keine eigene Wassererzeugung verfügt. Der Fehlbedarf von Schöneck + Niederdorfelden gemessen am Grad der Eigenversorgung ist erheblich.

- Was die noch vorhandenen Brunnen in Schöneck angeht, so sind diese natürlich abhängig vom Grundwasserspiegel, der laut Landesamt Hessen seit 20 Jahren um 27% gesunken ist, und zwar stetig. Dazu kommt dass diese Brunnen deutliche Schwachstellen aufweisen: Hellerborn Brunnen ist baufällig; der Wolfsbrunnen liegt in einem Gebiet, das nicht (!) als Wasserschutzgebiet ausgewiesen ist (Schadstoffbedroht); der Brunnen Oberdorffelden kämpft seit Jahren mit z.T. erheblichen Nitratbelastungen.

- Glücklicherweise bekommt Schöneck (und Niederdorffelden) das fehlende Wasser aus dem Wasser-Netz der MKK Wasserwerke. Doch muss man wissen, dass dieses Wasser-Netz in der Zeit 2009 – 2020 durchschnittlich zu 40% auf externe Lieferungen angewiesen war, d.h. das Wasser-Netz der MKK Wasserwerke ist nicht autark. 2021 musste z.B. einer der Zulieferer, die OVAG, erhebliche Kürzungen vornehmen, weil die OVAG selbst nicht mehr genug Wasser hatte. Auch muss man im Blick haben, dass die Nutzung von Oberflächenwasser — z.B. in Form einer Talsperre — in den letzten Jahren gezeigt hat, dass diese sehr schnell an ihre Grenzen kommen können.

- Wie aus privaten Recherchen bekannt ist, müssen wir davon ausgehen, dass es im MKK über 5.000 private Brunnen gibt; einzelne mit Brunnentiefen bis zu 80 oder gar im Einzelfall bis zu 200 m. Diese Brunnen werden nicht kontrolliert. Der normale private Brunnen darf pro Jahr 3.600 m3 Wasser fördern. Angenommen jeder Brunnnen würde diese Kapazität tatsächlich ausnutzen, dann wären dies 18 Mio m3 Wasser im Jahr aus dem Grundwasserkörper des MKK; das wäre das 4.7-fache der Menge, die das Wasser-Netz der MKK Wasserwerke im Jahr 2020 gefördert hat. Abgesehen von dem großen Gefährdungspotential, welches von unkontrollierten Brunnen ausgeht, sollte man den Faktor private Brunnen möglicherweise aktiv in das Lagebild Wasser im MKK einbeziehen.

FAZIT WASSER-VORSORGE

Aus Sicht einer Gemeinde wie Schöneck (im Duett mit Niederdorfelden) ist es auf den ersten Blick beruhigend, dass die eigenen Brunnen mit ihrer Begrenztheit und Gefährdetheit über das Wasser-Netz der MKK Wasserwerke ausgeglichen werden können. Die Abhängigkeit des Wasser-Netzes der MKK Wasserwerke von externen Lieferanten zu ca. 40% lässt aber aufmerken (dazu die unkontrollierten privaten Brunnen). Da externe Lieferanten ja auch auf dem gleichen Planeten leben, auch in Deutschland, auch in Hessen, und hier bekannt ist, dass der Zustand des globalen Wassersystems seit Jahren erheblichen Änderungen unterliegt, die auch den externen Lieferanten zusetzen, sollte der Fremdbezug mit 40% Anlass sein, sehr kritische zu prüfen, wie es denn mit der Zuverlässigkeit dieses Fremdbezugs bestellt ist. Das Beispiel OVAG ist real.

Bürger im Gespräch (BiG) Themengruppe WASSER

Wir werden weiterhin versuchen, im Gespräch mit allen Beteiligten — auch mit unseren gewählten Vertretern in den Parlamenten — die künftige Verfügbarkeit von genügend Wasser zu klären und wir werden dazu moderne Werkzeuge benutzen wie Alltagswissenschaft und entsprechende Simulationswerkzeuge.