Start: 15.April 2024

Letzte Änderung: 17.April 2024

Autor: Gerd Doeben-Henisch

Kontakt: big@oksimo.org

Kontext

Dieser Text gehört zum Thema ‚Demokratie‘. Er versteht sich als direkte Ergänzung zu dem vorausgehenden Text „DEMOKRATIE ALS ‚ZWEIGETEILTES EINS‘. SKIZZE“ vom Juni 2023.

Ergänzung: Wolke des Wissens

Schon im vorausgehenden Text „DEMOKRATIE ALS ‚ZWEIGETEILTES EINS‘. SKIZZE“ wurde aufgezeigt, dass und wie das Moment des gemeinsamen Wissens eine Schlüsselrolle für eine Demokratie spielt. Im vorausgehenden Text wurde einerseits auf den Kontext des Wissens aufmerksam gemacht sowie auf eine wahrheitsfähige Struktur dieses Wissens.

Im vorliegenden Text wird der Aspekt der Vielfalt thematisiert und ein Blick auf die innere Struktur von politischen Parteien in einer Demokratie geworfen.

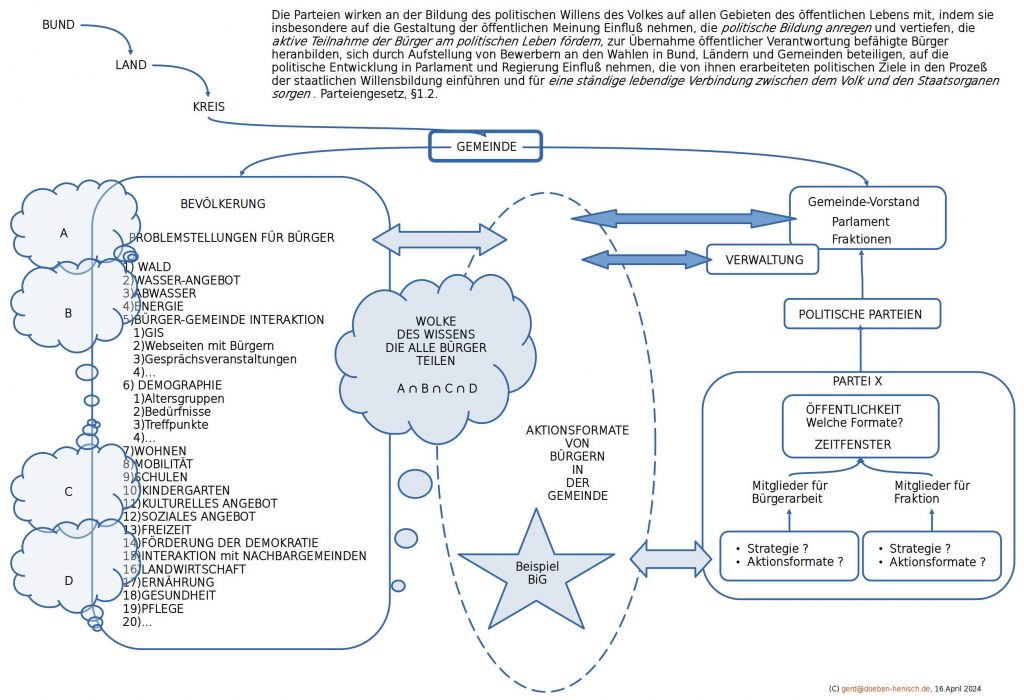

BILD : Eine Interpretation von §1 des Deutschen Parteiengesetzes

Parteiengesetz – Deutungsmöglichkeiten

Das Deutsche Parteiengesetz ist ein Text und unterliegt als solcher notgedrungen einer Interpretation durch einen Leser. Das jeweilige Hintergrundwissens des Lesers samt seinen aktuellen Interessen bestimmt, wie er den Text individuell versteht.

Im Kontext eines neuen Bewusstseins von Bürgerwissenschaft 2.0 fällt natürlich sofort auf, dass die Aufgabe für eine politische Partei nicht nur darin gesehen wird, dass man Bürger an die Übernahme einer öffentlichen Verantwortung im Rahmen der gewählten Strukturen heranführt, sondern dass es ebenso wichtig ist, sich an der Gestaltung der öffentlichen Meinung zu beteiligten, politische Bildung zu unterstützen und dass man darauf hin wirkt, dass sich Bürger aktiv am politischen Leben beteiligen. Mit letzterem muss kein bestimmtes Parteiprogramm verknüpft sein — diese müssen sich ja auch immer wieder im Gegenüber zur gesellschaftlichen Wirklich neu justieren –, sondern es geht um ein gemeinsames Ringen um aktuelle Problemstellungen und deren Lösungen, die sich der Sache verpflichtet fühlen, und für deren Lösung man gegebenenfalls auch ganz neue Wege beschreiten muss, Wege, die noch kein bestehendes Programm — welcher Art auch immer — auf der Agenda hat.

Für das Gelingen einer Demokratie im Bereich der demokratischen Entscheidungsprozesse müssen diese Sichten der Welt und die dazu gehörigen Maßnahmen zwar von den gewählten Vertretern aufgegriffen und umgesetzt werden, aber damit überhaupt geeignete Sichten entstehen und geeignete Maßnahmen gefunden werden können, bedarf es der gesamten Breite gesellschaftlicher Prozesse mit einer Berücksichtigung von möglichst allen Gruppen in einer Gesellschaft.

Vereinfachend formuliert kann man auch sagen, zum Gelingen einer handlungsfähigen Demokratie bedarf es eines hinreichend umfassenden und wahrheitsfähigen nachhaltigen Wissens, das von einer großen Mehrheit geteilt wird, damit die demokratischen Entscheidungsprozesse nicht nur partikuläre Interessen oder partiellen Problemstellungen dienen, sondern der Mehrheit der Gesellschaft.

Die Formulierung ‚hinreichend umfassendes und wahrheitsfähiges nachhaltiges Wissen‘ ist eine regulative Idee die gedanklich angestoßen werden kann, der aber in der Realität zu einem beliebigen Zeitpunkt angesichts einer Vielzahl von Meinungen A, B, C, D ... Wissensformen gegenüberstehen, die aus sich heraus auf den ersten Blick schwer bis gar nicht vermittelbar erscheinen. Eine Momentaufnahme von Meinungsgruppen im April 2024 in den USA, in den europäischen Ländern, im Nahen Osten usw. zeigt — unter Berücksichtigung der vielen online-basierten Informationsangebote — nicht nur eine große Zahl von Narrativen und Weltbildern, sondern zusätzlich solche, die den Eindruck erwecken, sich gegenseitig auszugrenzen. Im Blick zurück in der Geschichte finden sich ganz ähnliche Konstellationen, allerdings zahlenmäßig nicht solch eine Vielfalt wie heute (es gab weniger Menschen; Kommunikationsmittel waren deutlich beschränkter; Machtverhältnisse ließen weniger Spielraum).

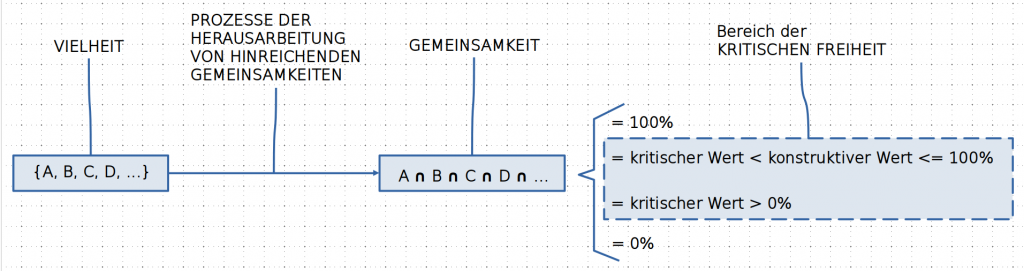

Für das Funktionieren einer Demokratie wäre es aber wichtig, dass aus der Vielfalt von Meinungen eine hinreichend große und starke Einheit entstehen könnte, symbolisch verkürzend:

BILD : Eine Demokratie bietet maximalen Raum für alle Bürger, dies ermöglicht Vielheit. Für das konkrete Handeln im Alltag — auch unter Berücksichtigung größerer Zeithorizonte — braucht es aber eine minimale Gemeinsamkeit in der Weltsicht. Eine solche Gemeinsamkeit entsteht nicht automatisch sondern nur durch geeignete Prozesse der Verständigung die hinreichend viel Zeit, Energie und — meistens — auch ein notwendiges Wissen benötigen. Da weder 0% Gemeinsamkeit ausreichen noch 100% Gemeinsamkeit realistisch sind, gibt es dazwischen einen Bereich, der hinreichend über 0% liegt — der kritische Wert — oder optimalerweise komfortabel über dem kritischen Wert — nennen wir dies den konstruktiven Wert –. In der bisherigen Forschung ist nicht bekannt, wo man den ‚kritischen Wert‘ oder den ‚konstruktiven Wert‘ ansiedeln soll.

Zwischen den Extrempunkten, dass die Gemeinsamkeit der verschiedenen Meinungen bei 0% liegt (Totalblockade) oder bei 100% (Völlige Einigkeit; praktisch ausgeschlossen) gibt es ein breites Spektrum, wo man sich fragen kann, welches Ausmaß an Übereinstimmung praktisch möglich ist und welches praktisch notwendig (kritischer Wert) wäre.

Für die Notwendigkeit haben die meisten Demokratien Abstimmungsregeln eingeführt, die irgendeine From von Mehrheit verlangen. Für das praktisch Mögliche ist es schwer zu definieren, da die Variabilität des Entscheidens im Prinzip alles möglich machen kann. Die zunehmende Unfähigkeit demokratischer Systeme weltweit auf die wachsende Komplexität mit hinreichend guten Wissenswolken zu antworten, die von einer hinreichenden Mehrheit geteilt wird, spricht nicht notwendigerweise gegen das Konzept einer demokratischen Gesellschaft. In erster Linie zeigt es nur, dass die Anforderungen an gemeinsame qualitativ gute Wissenswolken offensichtlich gestiegen sind. Dass autokratische Systeme diese Probleme durch quasi diktatorische Entscheidungen zu bewältigen suchen, kann auf den ersten Blick beeindrucken. Auf den zweiten Blick kann man aber feststellen — wenn man will –, dass das autoritäre Lösungsmodell auch einen hohen Preis zahlt (muss genauer spezifiziert werden).

Die manifesten Schwierigkeiten demokratischer Systeme kann man positiv dahingehend interpretieren, dass ein demokratisches System in der Lage ist, einen objektiven Mangel an Wissen, an Planungskapazitäten, an fehlender Entscheidungsfähigkeit sichtbar zu machen, um damit einen Ausgangspunkt zu schaffen, um das bisherige System mit seinen sich offenbarenden Schwächen an den entscheidenden Punkten zu verbessern bzw. zu revolutionieren.

Die Fähigkeit, aus erkennbaren Schwächen neue, bessere Ansätze zu finden und entsprechend umzusetzen, nennt man allgemein Lernen!

Während wir im Fall von Einzelpersonen ansatzweise über verschiedene Lernkonzepte verfügen, eventuell auch noch für Gruppen, wird es bei größeren Gebilden wie Firmen oder Kommunen schon ziemlich schwierig. Was aber, wenn es um eine ganze Gesellschaft geht, die mit sich selbst aufgrund von widerstreitenden Weltsichten im Widerstreit liegt?

Historisch gibt es für diesen komplexen Fall noch keine wirklichen Vorlagen.

Demokratien, als jüngstes Produkt der langen Menschheitsgeschichte, einfach wieder in der Versenkung verschwinden zu lassen, erscheint im ersten Moment vielleicht einfach zu sein, letztlich wäre dies aber angesichts des langen Prozesse der Entstehung von Demokratien nicht effizient und kontraproduktiv (Beispiele von gescheiterten Demokratien gibt es schon, und diese wirken nicht ermutigend). Operativ sinnvoller wäre es hingegen, eine Renovierung bei laufendem Betrieb. Der heiße Kern von allem müssten jene Mechanismen sein, die aus der wechselseitigen Blockade heraus führen und lebensfähige Gemeinsamkeiten entstehen lassen, die im Prinzip allen nachhaltig nutzen. Ohne einen minimalen gemeinsamen Kern von Wertauffassungen — z.B. analog dem Grundgesetz oder den Menschenrechten — wird es aber wohl nicht gehen. Letzteres wiederum setzt voraus, dass es einen irgendwie übergreifenden Sinn gibt, den die große Mehrheit teilt und der die vielen praktisch notwendigen Konkretisierungen inspiriert.

Vermutlich werden weder die dazu notwendigen Methoden noch die notwendigen Wissensinhalte einfach so ‚vom Himmel fallen‘, sondern sie müssen in einem gemeinsamen Weg des Ausprobierens und Lernens gefunden werden. Wo können Menschen so etwas lernen? Wo sind die Schulen, die Hochschulen, die Firmen, die Alltagsszenarien, die so etwas unterstützen?

Die Initiative ‚Bürger im Gespräch (BiG)‘ versteht sich als ein Beispiel für solch ein Vorgehen; möglicherweise gibt es bessere.