(Letzte Änderung: 16.Mai 2023)

KONTEXT

Der folgende Text ist Teil der Reihe ‚Bürger im Gespräch‘, in der Gemeinde Schöneck.

ZUSAMMENFASSUNG

(Vorläufig)

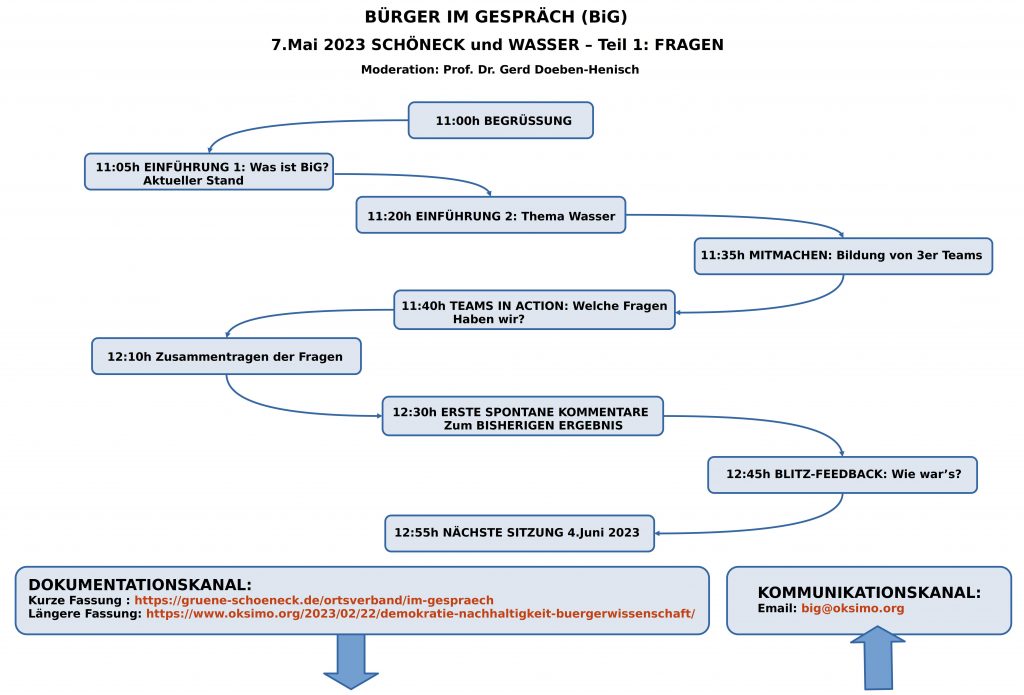

Nach der Ankündigung für den 7.Mai gab es einen Programmentwurf für den 7.Mai. Nach Begrüßung gab Prof. Gerd Doeben-Henisch eine kurze Einleitung in das Thema, an das sich eine erste Diskussion anschloß, die dann in kleine Arbeitsgruppen überging. Diese stellten Listen von Fragen zusammen, die sich ihnen als Bürger angesichts der Thematik stellen. Nach einer abschließenden Diskussion und einer Absprache für das weitere Vorgehen endete die Veranstaltung.

ANKÜNDIGUNG

WASSER UND SCHÖNECK am So 7.Mai 2023, 11:00 – 13:00, Brendelsaal (Altes Schloß)

Wir haben uns entschieden, als nächstes das Thema WASSER aufzugreifen. Seit dem extrem trockenen Jahren 2018/ 2019 und 2022 nimmt die Diskussion darüber zu, wie viel Wasser wir denn eigentlich haben. Immer mehr Untersuchungen legen den Schluss nahe, dass wir nicht nur weltweit ein großes Wasserproblem haben, auch nicht nur in Europa, sondern auch in weiten Teilen von Deutschland. Was ist mit dem Main-Kinzig Kreis? Was ist mit Schöneck? Die Einführung einer Wasser-Ampel klingt im ersten Moment gut, aber was nützt uns diese, wenn es absehbar eventuell zu wenig oder gar kein Wasser mehr gibt? Was wissen wir über unser Wasser? Welche Quellen stehen uns zur Verfügung? Welche Kapazitäten haben diese? Wie ist deren ‚Regenerierung‘? Wer verbraucht überhaupt Wasser? Wie viel? Viele Fragen stellen sich; wer kann sie beantworten?

In Form eines Workshops werden wir sowohl einige Fakten vorstellen, die bekannt sind; wir werden aber auch gemeinsam solche Fragen zusammen stellen, von denen wir glauben, Sie müssten für uns Bürger geklärt werden. In der Sitzung am So 4.Juni 2023 werden wir dann alle Antworten einsammeln, die wir bis dahin von möglichst vielen Seiten bekommen konnten. Es wird sich dann die Frage stellen, ob uns diese Antworten reichen oder ob wir weitere Aktivitäten entfalten sollten.

Wer eine Blitzeinführung in die Klimasituation in Deutschland lesen möchte, der sei auf den Deutschen Wetterdienst (DWD) verwiesen, der zum Jahr 2022 rückblickend einige interessante Daten zusammengestellt hat: https://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/aktuelle_meldungen/230123/artikel_jahresrueckblick-2022.html Und ja, es gibt sehr viele Artikel, Bücher, Videos, Podcasts zum Thema [1]. Wer etwas Interessantes zu erzählen hat, soll dies tun.

PROGRAMMENTWURF für 7.Mai 2023

Blitzkommentar zum Verlauf des Programms am So 7.Mai nach der Veranstaltung: Ja, wir konnten das Programm ziemlich genau so umsetzen. Trotz vieler Feste um uns herum an diesem Sonntag waren wir doch eine lebendige Gruppe von Bürgern aus unterschiedlichsten Bereich, dazu auch wieder neue Gesichter. Mehr Details weiter unten.

KURZEINFÜHRUNG, WARUM WIR NACH DEM WASSER FRAGEN SOLLTEN

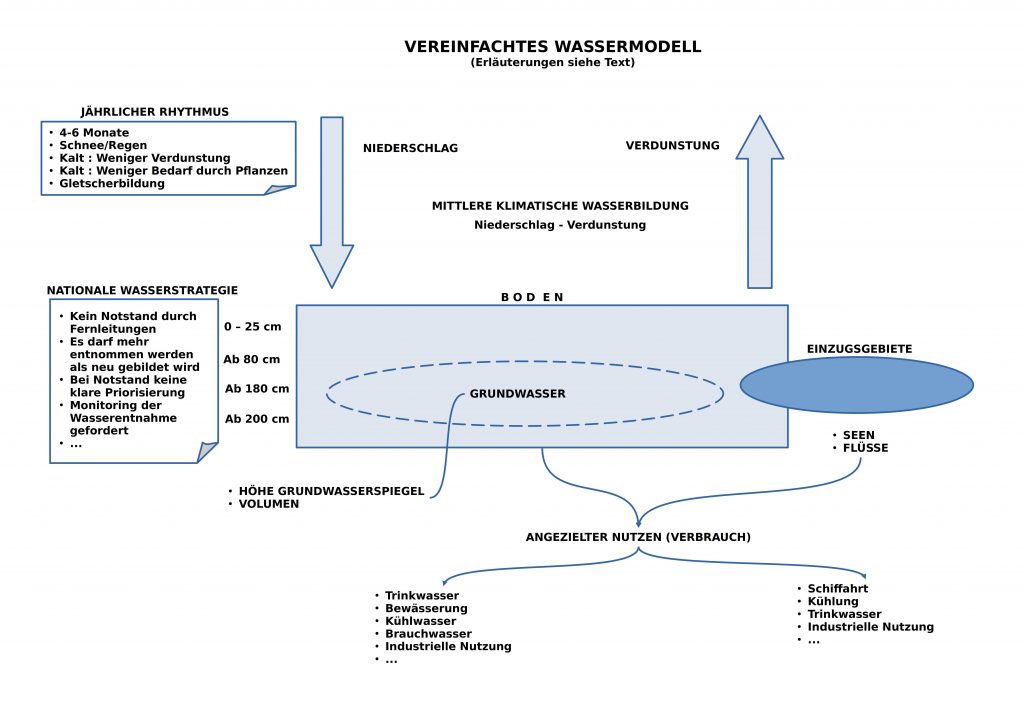

Zur Einstimmung in das Thema gab Prof. Dr. Doeben-Henisch, der die Reihe ‚Bürger im Gespräch“ (kurz: ‚BiG‘) moderiert, eine kurze Einführung in das Grundkonzept von Wasserbildung (siehe Bild unten), wodurch ein lebhaftes Gespräch angeregt wurde. Schließlich bildeten sich kleine Gesprächsgruppe (wie im vorausgehenden Wald-Workshop vom 26.3.), die mit Papier und Kugelschreiber ihre Sicht des Problems diskutierten und Fragen festhielten, die ihnen so zum Thema kamen (siehe unten). Diese wurden dann gemeinsam gesichtet und diskutiert. Wie immer war am Schluss die Zeit zu kurz, um alles zu Ende zu diskutieren. Aber, wir hatten ein Stück gemeinsames Denken erlebt und hatten viel mehr Fragen als vorher. Es wurde auch das weitere Vorgehen abgesprochen (siehe unten).

Gerd Doeben-Henisch ist kein Wasserexperte. Durch ein online-Projekt im Sommer 2022 (siehe hier) hatte er aber schon einige Monate lang zusammen mit anderen zum Thema viel recherchiert, diskutiert und (als Wissenschaftler) versucht zu klären, ob und wieweit die verfügbaren Daten ansatzweise ‚Modellierungen‘ zulassen. Das ernüchternde Ergebnis dieses drei Monate dauernden Projekts war aber, dass die verfügbaren Daten auf allen Ebenen (Kommunen, Kreis, Regierungsbezirk Darmstadt, Land Hessen, Bund mit vielen anderen Quellen) nicht einheitlich sind und nicht in einem Zustand, der Modellierungen zulassen würde. Unter Fachleuten gibt es natürlich Modelle mit Simulationen; diese sind aber kaum öffentlich bekannt, für Laien in der Regel unverständlich und eher speziell. Eine positive Ausnahmen ist das Projekt des ‚Dürre-Monitors‘ vom Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ) unter Leitung von Dr. Marx. [3]. Der ausführliche wissenschaftliche Artikel dazu vom Jahr 2022 [4] ist zwar auch nicht unbedingt für alle verständlich, aber doch sehr ausführlich und transparent für alle benutzten Daten und Methoden. Doch auch dieses Modell deckt nur Teilaspekte ab.

Das im obigen Schaubild skizzierte ‚Vereinfachtes Wassermodell‘ benennt einige der wichtigsten Eckwerte, die man berücksichtigen sollte und lässt viele Details offen. Hier wurden Informationen aus den Artikeln [2], [5] und [7] benutzt (natürlich gibt es genau dazu viel mehr Literatur, siehe z.B. hier).)

Die Grundidee dieser Skizze geht davon aus, dass sich ‚Grundwasser‘ im Boden bildet. Die Zufuhr kommt ‚aus der Luft‘ durch Niederschläge, und das, was sich dann tatsächlich in einiger Tiefe in einer beliebig komplexen Bodenstruktur irgendwo ansammelt, kann unter bestimmten Umständen über ‚Quellwasser‘ oder ‚Brunnen‘ entnommen und genutzt werden. Allerdings kommt nicht alles Wasser, was abregnet, auch irgendwann als Grundwasser an. Je nach Oberflächenbeschaffenheit fließt es direkt ab oder dringt nur in die obersten Schichten ein. Außerdem können diverse Pflanzen das Wasser den oberen Schichten entziehen. Zusätzlich gibt es den Faktor ‚Verdunstung‘: je wärmer die Luft ist, umso mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen und sogar vom und aus dem Boden ‚absaugen‘; der Boden trocknet aus.(siehe auch [9])

Dieses Verhältnis von Niederschlägen (N) einerseits und Verdunstung (V) andererseits wird auch benutzt, um einen Anhaltspunkt dafür zu finden, wie sich längerfristig die Netto-Bilanz von N-V für eine Region gestaltet. Wird sie negativ kommt kaum bis gar kein Wasser im Boden an. Dies bedeutet für mögliche Entnahmen von Grundwasser, dass es absehbar irgendwann kein Grundwasser mehr geben wird.

Bei der Feststellung, wie viel Grundwasser denn überhaupt da ist, genügt es in der Regel auch nicht, einfach nur den ‚Pegel‘ des Grundwassers zu bestimmen. Entscheidend ist auch das ‚Volumen‘, das entnommen werden kann. [5] Ferner ist die ‚Dynamik‘ wichtig: wie ändert sich der Pegel? Wie stark? Unter Belastung? usw.

In Deutschland — nicht in allen Regionen — war es in früheren, weniger trockenen Perioden, als noch die Jahreszeiten mit ‚Winterhalbjahr‘ und ‚Sommerhalbjahr‘ einigermaßen stabil waren, ein eingespielter Rhythmus, dass der Verbrauch von Wasser im Sommer im Winter durch Regen und Schnee ausgeglichen werden konnte. Durch die Kälte gab es auch weniger Verdunstung und die Aktivität von Pflanzen war im Winter geringer. Mit der Veränderung der Jahreszeiten ist dieser Rhythmus ins Stottern geraten. Es gab jetzt vermehrt Jahre, in denen die ‚Wasserneubildung‘ nicht mehr ausgereicht hat, um die Grundwasservorräte für den Sommer wieder ausreichend aufzufüllen. Dies führte zu vielen deutlichen Schäden in vielen Bereichen des Lebens (z.B. Großflächiges Absterben von Bäumen im Wald, Landwirtschaft Anbau und Futtergewinnung, Grünflächen vertrocknen überall, Flüsse mit Verringerung von Transport und Kühlleistungen (z.T. auch Trinkwasserversorung), dramatisches Absinken des Wassers in Talsperren und Seen, flächendeckendes Absenkung von Böden unter Straßen und Häusern, Verringerung von Abkühlmöglichkeiten, Versiegen von Quellen und Brunnen, …).

Diese Ereignisse haben das Gespräch über das Thema Wasser dann auch in Deutschland mehr in Gang gesetzt als früher. Aber trotz vieler neuer Absichtserklärungen, neuen Programmen und Verordnungen, ist noch nicht wirklich viel passiert. In einem Interview stellt Dr. Marx, der Projektleiter des ‚Dürremonitors Deutschland‘ fest, dass wir über die Situation im Boden unterhalb von 80 cm praktisch keine validen Daten besitzen.[5] Weitere mahnende Stimmen von Fachleuten finden sich in einem Beitrag der ARD, letzte Fassung 7.Mai 23.[10]

Bürger im Gespräch, real

Diesen geschilderten Kontext muss man im Hinterkopf haben um zu verstehen, warum sich Bürger aus Schöneck zu diesem Thema am So den 7.Mai auf den Weg gemacht haben, um miteinander über das Thema ‚Wasser und Schöneck‘ zu sprechen.

Letzter Auslöser

Ein wichtiger ‚Kick‘ für die Veranstaltung war sicher die Einführung der ‚Wasserampel‘ der ‚Kreiswerke Main-Kinzig‘. [8][9] Angestoßen vom Extremsommer 2022 sahen sich die Kreiswerke genötigt, mehr zu tun als bisher. Sie konstatierten Pegelrückgänge in Brunnen um 5 m und stellen fest, dass sich die Wassermengen im Boden auch nicht gleich nach einem Regen wieder auffüllen.[9] Tendenziell wird der MKK auch als ’niederschlagsarmes Gebiet‘ qualifiziert.[9] Um für die Entwicklung in der Zukunft besser gewappnet zu sein, haben die Kreiswerke ein ‚Prognosemodell‘ entwickelt, das sich aus mehreren Faktoren zusammen setzt, um so Frühwarnungen zu ermöglichen. Dies wurde kombiniert mit der Einführung einer ‚Wasserampel‘. Das Motiv dahinter ist, dass nur durch ein „verantwortungsvolle Trinkwassernutzung“ durch die Bürger selbst „eine nachhaltige Verfügbarkeit gewährleistet werden“ kann. So Stefan Gerlach, Technische Führungskraft Wasser bei den Kreiswerken Main-Kinzig.[9]

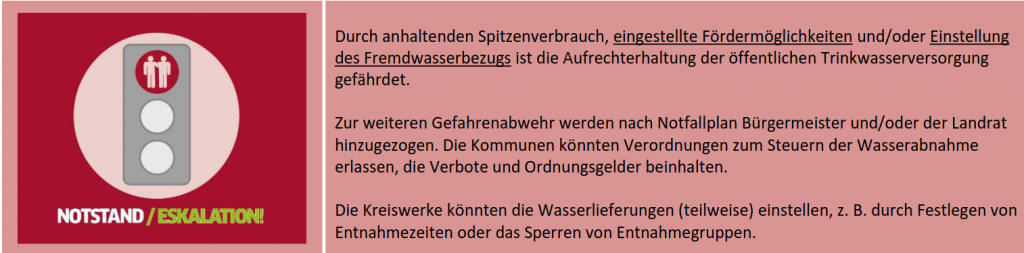

Die Einführung eines Frühwarnsystems gekoppelt an das Instrument einer Ampel klingt im ersten Moment gut, vielleicht sogar beruhigend. Beim zweiten Hinsehen aber kann diese Ruhe schnell verfliegen. Schaut man sich die Ampel genauer an ( https://www.kreiswerke-main-kinzig.de/fileadmin/user_upload/Wasser/wasserampel/2022-06-28_wasserampel_auswirkungen.pdf ), und hier speziell den Fall ‚rot‘, dann kann man ins Grübeln kommen.

Nimmt man den Fall mal an, dass die Ampel rot wird, dann würden im Grenzfall folgende Szenarien eintreten können:

- Die Kreiswerke könnten (müssten!) die Wasserlieferungen einstellen.

- Kommunen sollen Notfallpläne verfügbar haben, was dann zu tun ist.

Für die Bürger besteht das Problem darin, dass sie beim faktischen Eintreten des Notfalls — im radikalen Fall — weitgehend wehrlos wären. Familien, Krankenhäuser, Landwirte, Betriebe usw. wären praktisch K.O. Von jetzt auf gleich kann keiner solch einen Notstand bewältigen; Wasserampeln nützen da nichts.

Anders wäre es, wenn Kommunen (und Landkreise und …) sich darauf einstellen würden, die Versorgung mit Wasser nur durch die bisherigen Brunnensysteme ab sofort durch zusätzliche wirksame und nachhaltige Maßnahmen zu ergänzen wären! Wer tut dies? Wer kümmert sich darum? Welche Pläne gibt es? Und was heißt schon sofort: jeder weiß, dass solche Maßnahmen viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte benötigen, bis sie umgesetzt sind. Wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? Viele Fragen stellen sich hier.

Bürger stellen Fragen

Bei der Veranstaltung ‚Bürger im Gespräch‘ (BiG) am 7.Mai wurde von den anwesenden Bürgern und Bürgerinnen folgende Fragen generiert (noch ungeordnet):

TEAM 1:

- Muss/Kann das Problem lokal gelöst werden ?

- Also Wer hat die Wasserhoheit?

- Bei wem liegen die Verantwortlichkeiten?

- Welche Gremien sind handlungsfähig?

- Erhebt die Gemeinde eigene, aktuelle Daten zum Wasser (Grundwasser, Regenwasser, Wasserverbrauch, zukünftiger Wasserverbrauch, Wasserqualität und -schutz)?

- Wer kümmert sich bei der Gemeinde (auch vorausschauend) um die Qualität unserer Brunnen und unseres Wassers?

- Laufen die Schönecker Brunnen Gefahr in einen derartigen Verschmutzungsgrad zu kommen, dass sie nicht mehr genutzt werden können (siehe Liste der, aufgrund von Verschmutzung, nicht mehr genutzten Brunnen?

- Wie sind die Werte unserer Brunnen und wo liegen die aktuellen gesetzlichen Grenzwerte?

- Welche Maßnahmen ergreift die Gemeinde zum Schutz der Wasserqualität der Schönecker Brunnen?

- Welche Stoffe werden in die Nidder eingeleitet (durch öffentliche, private und gewerbliche Anrainer)?

- Wie viel wird aus der Nidder entnommen und wofür?

- Welcher Art waren die Leitungsarbeiten von/zur Nidder in Oberdorfelden?

- Welche (schädlichen) Einträge verursachen die Landwirtschaft und die Industrie in Schöneck?

- Wie wird das Trinkwasser in Schöneck verteilt (Nutzung)?

- Wofür nutzt die Gemeinde Trinkwasser?

- Regenwasser: Wie hoch ist das Zisternenvolumen an Gemeindeflächen und -gebäuden?

- Wie wird das aufgefangene Regenwasser genutzt und wo? (z.B. Nutzen für Grünanlagen, Feuerwehreinsätze…)

TEAM 2:

- Ist dokumentiert, wo in Schöneck Wasseradern/ unterirdische Wasserverläufe sind? Bsp. ‚Froschbachstrasse‘)

- Von welchen Brunnen werden aktuell die Schönecker Ortsteile versorgt?

- Welche Kapazitäten haben die Brunnen für Schöneck? (Speziell Kilianstädten + Oberdorffelden; wird Büdesheim noch von der Wetterau versorgt?)

- In welchem Verhältnis stehen diese Kapazitäten zum aktuellen Schönecker Verbrauch?

- Wie können diese Zahlen für die Bürger transparent gemacht werden?

- Gibt es Priorisierungen für die Versorgung Schönecker Bürger bei Wasserknappheit?

- Stimmt die Nachricht, dass aus dem Oberdorffelder Brunnen Kapazitäten nach außerhalb von Schöneck verkauft werden?

- Gibt es irgendeine Art von Monitoring bezogen auf die Kapazität und den Verbrauch von Wasser in Schöneck?

- Anhand welcher Kriterien wird die jeweilige Farbe der Wasserampel geändert?

- Gibt es empirisch belegte Daten zum Verlauf/ der Entwicklung des Grundwasserspiegels in Schöneck, die nachprüfbar sind?

- Wie schützt die Gemeinde (auch in Zusammenarbeit mit dem Kreis/ dem Regionalverband) die Wassersicherheit von unkontrollierter Entnahme durch private Brunnen oder Unternehmen?

- Wie ist die Verantwortlichkeit für das Thema ‚Wasser‘ in er Gemeinde verortet? Gibt es konkrete Personen, die hier zuständig sind?

- Welche Themen/ Entscheidungen bzgl. Wasser liegen bei der Gemeinde?

- Welche bei andern Stellen?

- Gibt es eine Art ‚Wassernotfallreserve‘ in Schöneck (z.B. für die Feuerwehr)?

- Ist das Thema Wassersicherheit regelmäßig Therma der Gemeindevertretung?

- Wird ein Konzept verfolgt inklusive Bodenschutz, Wald, Landwirtschaft (Nitrate), Kontamination, Bebauung, Verordnungen … um aktiv langfristig einem Wassernotstand entgegen zu wirken?

- Gibt es Überlegungen zur Förderung des Bauens von Zisternen?(Stichwort ‚Schwammstadt‘)

TEAM 3:

- Wie wirkt sich der Bau-/Betrieb des geplanten RZ’s auf die Wasserversorgung in der Gemeinde aus?

- Wie viel Wasser wird in Schöneck verbraucht?

- Privat?

- Gewerblich?

- Wie viel Wasser gibt es (…wird bereit gestellt) für Schöneck/Jahr?

- Wie viele Brunnen gibt es, die Schöneck beliefern?

- Wie ist die Qualität des Wassers? …laut welcher Qualitäts-Kriterien?

- Gib es (Qualitäts-)Testsysteme für den privaten Nutzer? Und: wer testet wie?

- Wer liefert offizielle Daten zum Thema „Wasser“? Wer ist verantwortlich?

- Wer verkauft Brunnen an gewerbliche Unternehmen? …darf verkaufen?

Weiteres Vorgehen

Geplant sind folgende Schritte:

- Gemeinsame Überarbeitung der Fragen für eine Endfassung.

- Gemeinsames Zusammenstellen einer Liste von Personen, Institutionen und gewählten politischen Vertretern , denen die Fragenliste zugesandt werden sollen verbunden mit der Bitte/ Einladung, so gut es geht, diese Fragen zu beantworten und — das wäre besonders gut — vielleicht selbst zu der BiG Veranstaltung zu kommen, in der die Antworten gesammelt vorgestellt und diskutiert werden sollen (aktuell geplant für So 2.Juli).

- Die gesammelten Antworten und der Verlauf der Veranstaltung am 2.Juli würde wie gewohnt hier im Blog dokumentiert werden.

- Was danach geschehen soll, wird vom Diskussionsstand nach dem 2.Juli abhängig gemacht.

Erklärtes Ziel ist es NICHT, irgendwelche Konfrontationen aufzubauen, SONDERN mit allen zusammen jene Lösungen zu suchen und zu verwirklichen, die für die gesamte Gemeinde am geeignetsten sind, eine nachhaltige Versorgung mit Wasser zu sichern. Wir sitzen alle im gleichen Boot.

ANMERKUNGEN

[1] Eine erste ungeordnete, auch nicht vollständige, dennoch hilfreiche Liste von Links zum Thema findet sich u.a. hier: https://www.oksimo.org/wasser-links/

[2] DLF: Sven Kästner, 09.01.2023, Trockenheit im tiefen Boden behindert Grundwasserbildung, URL: https://www.deutschlandfunk.de/duerre-trotz-regen-warum-trockene-boeden-das-grundwasser-behindern-100.html. Zitat : “ Trotz des Regens derzeit: Vor allen in Nord- und Ostdeutschland herrscht noch immer Dürre. Betroffen sind die tieferen Bodenschichten, die für die Grundwasserneubildung nötig sind. Das behindert die Erholung unserer wichtigsten Trinkwasserressource.“

[3] Dr.Andreas Marx, Dürremonitor Deutschland, URL: https://www.ufz.de/index.php?de=37937,

[4] Friedrich Boeing, Oldrich Rakovec, Rohini Kumar, Luis Samaniego, Martin Schrön, Anke Hildebrandt,mCorinna Rebmann, Stephan Thober, Sebastian Müller, Steffen Zacharias, Heye Bogena, Katrin Schneider,

Ralf Kiese, Sabine Attinger, and Andreas Marx, 2022, High-resolution drought simulations and comparison to soil moisture observations in Germany, URL: https://hess.copernicus.org/articles/26/5137/2022/hess-26-5137-2022.pdf, Abstract: Germany’s 2018–2020 consecutive drought events resulted in multiple sectors – including agriculture, forestry,

water management, energy production, and transport – be-

ing impacted. High-resolution information systems are key

to preparedness for such extreme drought events. This study

evaluates the new setup of the one-kilometer German drought

monitor (GDM), which is based on daily soil moisture (SM)

simulations from the mesoscale hydrological model (mHM).

The simulated SM is compared against a set of diverse ob-

servations from single profile measurements, spatially dis-

tributed sensor networks, cosmic-ray neutron stations, and

lysimeters at 40 sites in Germany. Our results show that the

agreement of simulated and observed SM dynamics in the

upper soil (0–25 cm) are especially high in the vegetative ac-

tive period (0.84 median correlation R) and lower in winter

(0.59 median R). The lower agreement in winter results from

methodological uncertainties in both simulations and obser-

vations. Moderate but significant improvements between the

coarser 4 km resolution setup and the ≈ 1.2 km resolution

GDM in the agreement to observed SM dynamics is observed

in autumn (+0.07 median R) and winter (+0.12 median R).

Both model setups display similar correlations to observa-

tions in the dry anomaly spectrum, with higher overall agree-

ment of simulations to observations with a larger spatial foot-

print. The higher resolution of the second GDM version al-

lows for a more detailed representation of the spatial vari-

ability of SM, which is particularly beneficial for local risk

assessments. Furthermore, the results underline that nation-

wide drought information systems depend both on appropri-

ate simulations of the water cycle and a broad, high-quality,

observational soil moisture database.

[5] RND: Laura Beigel, 3.5.2023, Wo es in Deutschland gerade zu trocken ist – und wo zu nass, URL: https://www.rnd.de/wissen/wetter-in-deutschland-wo-ist-es-gerade-zu-trocken-und-wo-zu-nass-DOF7VOVN6ZBPDCVJNKURS2BMI4.html ,Zitat: „Die vergangenen Niederschläge haben die Wasserspeicher in Deutschland wieder gefüllt – doch nicht überall in gleichem Maße. Nach wie vor gibt es Gebiete, in denen Böden zu trocken sind. Ein Lagebericht.“

[6] DLF, 15.3.2023, Nationale Wasserstrategie der Bundesregierung. Was tun gegen Wasserknappheit? URL: https://www.deutschlandfunk.de/wasserknappheit-wassermangel-nationale-wasserstrategie-durre-in-deutschland-100.html , Zitat: „Die Klimakrise wird auch in Deutschland immer spürbarer – unter anderem durch Dürren. Deshalb will die Bundesregierung handeln. Das Bundeskabinett beschloss eine Nationale Wasserstrategie. Damit soll langfristig gegen Wasserknappheit gehandelt werden.“

[7] MDR Wirtschaftsredaktion, 4.8.22, Experte: Deutschland hat in 20 Jahren so viel Wasser verloren, wie in den Bodensee passt, URL: https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/panorama/klimawandel-wasserknappheit-duerre-wasser-entnahme-verbote-100.html, Zitat: „Böden trocknen immer mehr aus, Flusspegel sinken. Welche Regionen Deutschlands sind am meisten betroffen? Was kann gegen Wasserknappheit getan werden? Darüber sprechen wir mit dem Diplom-Hydrologen Dietmar Mehl. „

[8] MKK Wasserwerke, Wasserampel, URL: https://www.kreiswerke-main-kinzig.de/privatkunden/trinkwasser/kreiswerke-wasserampel; Informationsblatt: URL: https://www.kreiswerke-main-kinzig.de/fileadmin/user_upload/Wasser/wasserampel/2022-06-28_wasserampel_auswirkungen.pdf

[9] Kinzig News GmbH, 22.Juni 2022, Trockenheit macht Versorgern zu schaffen. Kreiswerke Main-Kinzig führen Wasserampel ein. URL: https://kinzig.news/17827/kreiswerke-main-kinzig-fuehren-wasserampel-ein . Zitat: „Für eine Wetterprognose im Hinblick auf die kommenden Sommermonate ist es noch zu früh. Doch schon jetzt ist für die Kreiswerke Main-Kinzig auf Basis ihrer Analysedaten absehbar, dass es zu trocken ist in der Region. Wie auch in Gesamt-Deutschland. Das bereitet der Wasserversorgungsbranche Kopfzerbrechen. Schon im Mai gab es Spitzenverbräuche, wie sonst im Hochsommer. Die Herausforderungen sind vielfältig.“

[10] ARD: Joscha Bartlitz, Folgen der Trockenheit Wenig Grundwasser trotz Regens, URL: https://www.tagesschau.de/wissen/klima/grundwasserspiegel-sommer-regen-100.html: 07.05.2023 11:48 Uhr, Zitat: „Im Frühjahr hat es zwar viel geregnet, doch wegen der Trockenheit der vergangenen Jahre bleiben die Grundwasserspiegel niedrig. Experten fordern Gegenmaßnahmen, um Trinkwasserknappheit und Probleme für die Wirtschaft zu vermeiden.„