(Letzte Änderung: 4.Januar 2023)

Kontext

Dieser Text ist Teil des Review Bereichs von Citizen Science 2.0.

Inhalt

Im folgenden handelt es sich um einen Bericht und einen Kommentar zu einer Konferenz. Dieser Bericht repräsentiert eine Einzelmeinung. Sollten sich weitere Beteiligte explizit äußern, so könnte man den Bericht und den Kommentar entsprechend erweitern.

- Die Konferenz

- EINLEITUNG

- Begrifflicher Kontext

- Konzept Intelligenz

- Konzept Nachhaltigkeit

- Kontext Gesellschaft

- Partizipation

- KONFERENZBEITRÄGE (Letzte Änderung: 4.Januar 2023)

- Teil 1: Verwaltungen und die Herausforderung von Bürger:innenbeteiligung für Sozial- und Umweltverträglichkeit. Moderation: Prof‘in Dr. Birgit Blättel-Mink, Goethe-Universität Frankfurt am Main

- Dr. Michael Zschiesche, Unabhängiges Institut für Umweltfragen (UFU): Digitalisierung in der Öffentlichkeitsbeteiligung – Stand und Perspektiven

- Überleitender Kommentar

- Prof. Dr. Frank Brettschneider, Universität Hohenheim Digitalisierung mit Bürger:innenbeteiligung / Bürger:innenbeteiligung mit digitalen Instrumenten

- Podiumsdiskussion: Prof‘in Dr. Birgit Blättel-Mink, Goethe-Universität Frankfurt am Main, Prof. Dr. Jörn Lamla, Universität Kassel, Prof. Dr. Christian Schrader, Hochschule Fulda

- Überleitung zu Teil 2

- Teil 2: Citizen Science, Sustainability and Digitality

Moderation: Prof. Dr. Matthias Söllner, Universität Kassel - Dr. Katrin Vohland, Naturhistorisches Museum Wien

Citizen Science and Sustainability – Large expectations and Some Challenges - Prof. Dr. Yen-Chia Hsu, University of Amsterdam

Empowering Local Communities Using Artificial Intelligence - Podiumsdiskussion: Prof. Dr. Gerd Döben-Henisch, Frankfurt University of Applied Sciences, Franziska Ohde, Goethe-Universität Frankfurt am Main, Prof. Dr. Matthias Söllner, Universität Kassel

- DISKUSSION NACH DER KONFERENZ

- AUSBLICK

- KOMMENTARE

Die Konferenz

Wie man aus der Programmankündigung ersehen kann, wurde diese Konferenz organisiert von der Projektgruppe „Nachhaltige Intelligenz –

Intelligente Nachhaltigkeit [NI-IN]“ des Zentrums für verantwortungsbewusste Digitalisierung (ZEVEDI). Es war die zweite Konferenz, die von dieser Forschungsgruppe organisiert worden ist. Der Autor dieses Textes ist Mitglied dieser Projektgruppe.

I. EINLEITUNG

Begrifflicher Kontext

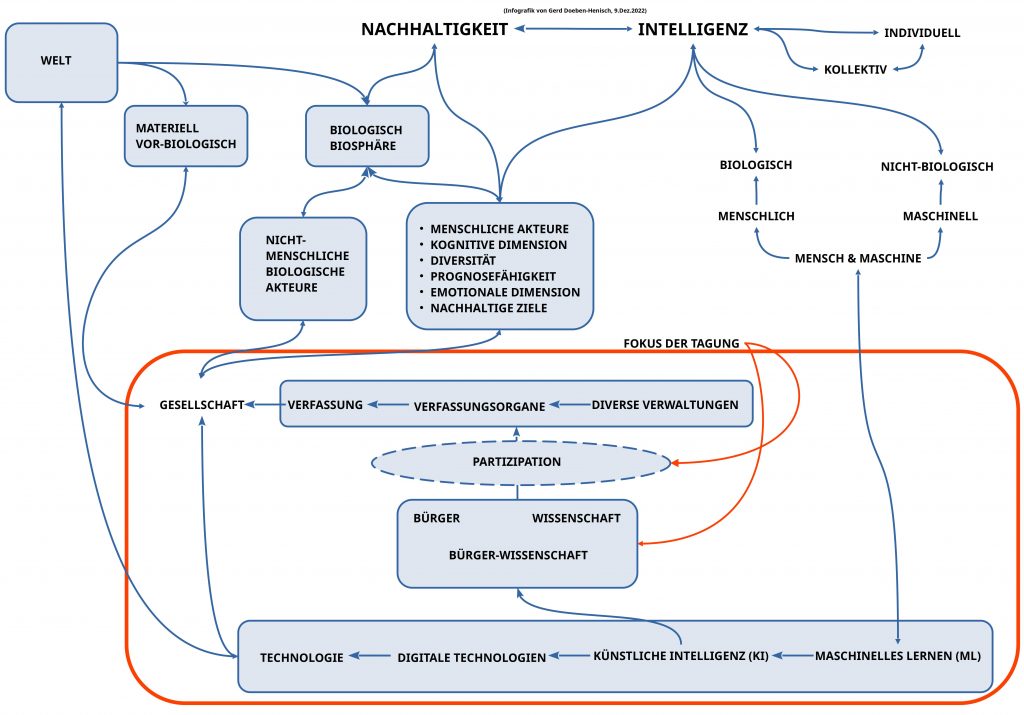

Wie man aus dem Projektthema der NI-IN Projektgruppe ersehen kann, Enthält die Aufgabenstellung ein ‚Oberthema‘ mit „Nachhaltiger Intelligenz – Intelligenter Nachhaltigkeit“ und dazu eine Reihe von ‚Teilaspekten‘, die sich diesem Oberthema zuordnen lassen. Das Konferenzthema „Partizipation und Nachhaltigkeit in der

Digitalität“ kommt dabei mit diesem Wortlaut weder im Oberthema der Projektaufgabenstellung explizit vor noch in den aufgezählten Teilaspekten. Dies hat seinen Grund darin, dass während der Forschungsarbeit seit Juli 2021 die nicht ganz einfachen Begriffsfelder schrittweise analysiert worden sind und aufgrund dieser Analyse verschiedene strukturelle Bedeutungsfelder mit wichtigen strukturellen Beziehungen sichtbar geworden sind. Eine grobe Skizze der analysierten Begriffen mit Bedeutungsfeldern könnte man so umschreiben (Sicht des Autors; in den Augen der anderen Projektmitgliedern möglicherweise anders akzentuiert):

Schon die beiden Leitbegriffe ‚Nachhaltigkeit‘ und ‚Intelligenz‘ lassen sich ‚jeder für sich‘ nicht so ohne weiteres analysieren. Noch gewagter wird es, wenn man das ‚Zusammenspiel‘ betrachten will. Liebhaber der ‚klaren Verhältnisse‘ dürften an dieser Stelle dahin tendieren, die ‚Büchse der Pandora‘ erst gar nicht zu öffnen. Leidenschaftliche Forscher mit eingebauter Neugier und ein gewisser Risikobereitschaft fühlen sich aber vielleicht ‚angelockt‘. Fakt ist, dass die Projektgruppe versucht hat, sich diesem konzeptuellen ‚Dickicht‘ ein wenig zu nähern. Aufgrund der disziplinären Vielfalt der Projektgruppe gab es viele interessante Perspektiven, die zueinander finden mussten. Solch ein ‚zueinander finden‘, das zudem idealerweise in dem heute so modischen Format der ‚Transdisziplinarität‘ stattfinden sollte, braucht allerdings naturgemäß erheblich mehr Zeit, als wenn nur Fachkollegen einen Austausch pflegen. Im heutigen Professorendasein ist angesichts der vielfältigen Verpflichtungen Zeit aber Mangelware. Die Suche war somit von Beginn her endlich dimensioniert.

Konzept Intelligenz

Das Konzept Intelligenz ist bis heute weder im Bereich der biologischen Systeme noch im Bereich der nicht-biologischen Systeme, hier den Maschinen, hinreichend erklärt. Dies ist sehr misslich.

Während die Wissenschaften in den letzten 120 Jahren für biologische Systeme erste Konzepte entwickelt haben, die über alle biologische Systeme hinweg empirische anwendbar sind wie auch begrenzte Vergleiche zwischen biologischen Systeme hinsichtlich von definierten Intelligenzeigenschaften zulassen, kann man dies für die maschinellen Systeme nicht behaupten. Hier gibt es weder einen einheitlichen Intelligenzbegriff noch lassen die verschiedenen Begriffe einen einheitlichen Vergleich über alle Systeme hinweg zu. Die maschinellen Intelligenzbegriffe sind sehr speziell. Ein Vergleich zwischen biologischer und maschineller Intelligenz ist von daher in der Regel nicht einfach möglich.

Erschwerend kommt hinzu, dass nahezu alle Intelligenzbegriffe — für biologische wie auch maschinelle Systeme — Eigenschaften ‚individueller‘ Systeme beschreiben, niemals ‚kollektive Intelligenzleistungen‘! Im Falle von biologischen Systemen, die überwiegend in Populationen bzw. hochspezialisierten ‚Gesellschaften‘ auftreten, nützen diese individuellen Intelligenzbegriffe wenig. Eine irgendwie bizarre Situation: angekommen im ‚Anthropozän‘ in einer sogenannten ‚Wissenschaftsgesellschaft‘ weiß der Mensch bislang nicht so recht, was es mit seiner ‚Kollektiven Intelligenz‘ auf sich hat. Ein interessanter Ausgangspunkt auf dem Weg in eine unbekannte Zukunft.

Andererseits haben führende Forscher der maschinellen Intelligenz mittlerweile erkannt, dass maschinelle Intelligenz in der Zukunft nur dann für die menschliche Population von Nutzen sein kann, wenn besser verstanden wird, was genau diese kollektive menschliche Intelligenz ist, und wie in diesem — bislang noch wenig erforschten — Raum kollektiver Intelligenz maschinelle Intelligenz von Nutzen sein kann, um eine globale nachhaltige Biosphäre mit den Menschen als Teil davon zu ermöglichen. [3]

In diesem Zusammenhang muss man auch nochmals darauf hinweisen, dass das neue Konzept ‚Digitalität‘ in den Gesellschaftswissenschaften sich großer Beliebtheit erfreut, dass es aber in seinem Gehalt schwer bis gar nicht erläutert werden kann. Naheliegend ist, dass man die ‚Bedeutung‘ des Konzepts ‚Digitalität‘ im Interaktionsfeld von menschlicher Gesellschaft und jener ‚Technologie‘ ansiedelt, die oft ‚digitale Technologie‘ genannt wird. Der Begriff der ‚digitalen Technologie‘ ist aber ebenfalls ein ‚Bedeutungsmonster‘, da hier zunächst mal alles drunter fällt, was irgendwie in Beziehung gesetzt werden kann zu einer ‚Hardware‘, in der ‚digitale Baueinheiten‘ benutzt werden. Das reicht dann von einfachsten ‚Chips‘ zu komplexen Chips mit unterschiedlichsten Funktionalitäten, die in mehr oder weniger komplexen größeren Einheiten ‚verbaut‘ sind: diverse Maschinen, Maschinenaggregationen, Computernetzwerke, komplexe Rechenzentren, Fahrzeugen, Schiffen, Flugzeuge, Gebäude, medizinische Geräte, Waffensysteme, Gebrauchsgegenstände und vieles mehr. Jedes dieser technische System beinhaltet unterschiedlich Algorithmen von bis zu vielen Millionen Zeilen Code, die unfassbar viele verschiedene ‚Verhaltensweisen‘ dieser technische Systeme ermöglichen. Ein Versuch, die Vielzahl dieser Systeme — sowohl bzgl. der Hardware wie auch bzgl. der Software und dann auch bzgl. der daraus resultierenden Verhaltensdynamik — in ihrer Gesamtheit zu beschreiben ist schon im Ansatz gnadenlos zum Scheitern verurteilt. Dieses ‚Mega-Bedeutungsmonster‘ mit einem Konzept wie ‚Digitalität‘ ‚einzufangen‘, ihm dadurch seine ‚Ungeheuerlichkeit‘ zu nehmen, ist psychologisch verständlich, gaukelt aber eine Klarheit und Einfachheit vor, die es real schlicht nicht gibt. Tatsächlich haben wir als Gesellschaft ein akutes Problem, das sich durch ’schöne Worte‘ allein nicht befrieden lässt.

Konzept Nachhaltigkeit

Eine Analyse des Bedeutungsraumes des Konzepts ‚Nachhaltigkeit‘ ist — falls man den Vergleich überhaupt wagen will — um Dimensionen schwieriger als der Bedeutungsraum zum Konzept ‚Intelligenz‘.

Eine mögliche Strategie der ‚Begrenzung‘ des Bedeutungsraums ist der Blick auf die Konferenzen und Dokumente der Vereinten Nationen seit ca. den 1980iger Jahren, ein Ansatz, den die Projektgruppe zunächst gewählt hatte.

Am ‚populärsten‘ sind die 17 Entwicklungsziele der Agenda 2030. [1a,b] Wie aber schon mehrfach beobachtet, ist die Bedeutungsfestlegung der einzelnen Entwicklungsziele eher schwierig; ihre Beziehungen untereinander zeigen viele Konflikte; der tatsächliche Bezug zum Konzept ‚Nachhaltigkeit‘ ist nicht ganz klar: welche Art von Nachhaltigkeit ist gemein?

Folgt man der Entwicklung des UN-Konzepts zur ‚Nachhaltigkeit‘ rückwärts zu den ‚Anfängen‘, dann stößt man auf den sogenannten ‚Brundtland Report‘ von 1987. In ihm ringen die Verfasser um die grundlegende Idee, was Nachhaltigkeit bedeuten kann. [2]

Im Brundtland Report steht der Mensch im Zentrum der Überlegungen: letztlich ist es das ‚Verhalten‘ der Menschen, das ‚Auswirkungen‘ auf den Planet Erde wie auch auf die gesamte ‚Biosphäre‘ hat, von der die Menschen einen kleinen Teil bilden. Und beim Menschen wird das Verhalten entscheidend von seinem ‚Wissen‘ im allgemeinsten Sinne geprägt. Wissen kann ein differenziertes Verhalten ermöglichen, ob dies aber tatsächlich geschieht und wie genau, das entscheiden dann die aktuellen Emotionen mit all ihren Facetten.

Für das Konzept des Wissens ist zu beachten, dass es für eine minimale Beschäftigung mit einer möglichen Zukunft unabdingbar ist, dass das verfügbare Wissen sich in einem Zustand befindet, der nachvollziehbare und belastbare ‚Prognosen‘ möglich macht, andernfalls paralysiert sich das Wissen selbst: die Menschen taumeln dann gleichsam ‚in einer Wolke von Möglichkeiten‘ dahin, ohne klare Ziele, ohne brauchbare Abstimmungen.

Das einzige Format in der bisherigen Kulturgeschichte der Menschheit, das über diese Eigenschaft ’nachvollziehbarer und belastbarer Prognosen‘ bietet, ist das Konzept der ‚empirischen Wissenschaften‘.[4]

Kontext Gesellschaft

Die abstrakten Konzepte ‚Intelligenz‘ und ‚Nachhaltigkeit‘ können auf bestimmte ‚Strukturen‘ hindeuten, die ‚Realisierung‘ dieser Strukturen findet aber in konkreten gesellschaftlichen Systemen statt, deren Realitäten letztlich festlegen, was wie wann und wo real stattfinden kann.

Autoritäre Gesellschaftssysteme bieten andere Realisierungsbedingungen als ‚demokratisch verfasste‘ Systeme. ‚Verfassungen‘ präzisieren die ‚Rahmenbedingungen‘ für mögliches ‚legales Handeln‘ weiter, dazu Verfassungsorgane, eine Vielzahl von Verwaltungseinheiten, und vieles mehr . Die entsprechenden Text-Dokumente beschreiben mit mehr oder weniger ‚abstrakten Konzepten‘, was möglicherweise ‚konkret‘ stattfinden kann/ sollte oder auch nicht.

Eigentlich ist die Gesamtheit der Akteure einer Gesellschaft, die Gesamtheit der Bürger, der grundlegende ‚Souverän‘ für all diese ‚Festlegungen‘. Sobald aber dieser primäre Souverän dieses ‚System von Regeln‘ verabschiedet hat, hat er sich quasi ’selbst verpflichtet‘ und ist fortan auf diese Weise ein ‚kontrollierter primärer Souverän‘, dessen ‚Macht‘ — der regelbasierten Intention nach — nur noch innerhalb der vereinbarten Regeln wirksam werden sollte.

Ein fundamentales Charakteristikum einer regelbasierten Machtausübung — zumindest wie sie in Deutschland verstanden und praktiziert wird — besteht darin, dass der Bürger als Entscheider — ausgenommen von politischen Wahlen — praktisch eliminiert ist. Was immer ein Bürger fühlt, denkt, tut, es hat keinen offiziellen Einfluss mehr auf die ‚legalen Entscheider‘ auf allen Ebenen.

Im Idealfall sind die ‚legalen Entscheider‘ (i) offen für die Bedürfnisse der Bürger, für die Notwendigkeiten der Gestaltung von Kommunen, Landkreise usw., sie besitzen (ii) hinreichende Kompetenzen, um die jeweiligen Situationen angemessen beurteilen zu können, und (iii) sie sind fähig, in den vielfältigen Gremien Emotionen beiseite zu lassen und entscheiden nach dem verfügbaren Wissen. Falls diese Forderungen nicht angemessen erfüllt werden, hat die Gesellschaft beliebig viele Probleme.

Ohne Bezugnahme auf viele hier relevante Details kann man mit Sicherheit voraussagen, dass eine Nichterfüllung der Anforderungen (i) – (iii) — nennen wir diese Anforderungsliste das ‚Legalistische Entscheider Profil‘ — sich unmittelbar auf den Zustand einer ‚legal regulierten Gesellschaft‘ auswirken wird. So können z.B. aktuell gegebene Problemstellungen zu wenig erkannt werden, dementsprechend werden sie nicht bearbeitet, und können frühestens im zeitlichen Takt der ‚politischen Wahlen‘ neu angestoßen werden; und dann ist nicht sicher, dass die neu Gewählten die ungelösten Probleme dann aufgreifen werden. Für Problemstellungen mit einer Wirkgeschichte von vielen Jahren erscheint die Lage sogar tendenziell hoffnungslos.

Wer mit der Brille dieser kurzen Bemerkungen auf die aktuelle Situation der Bundesrepublik Deutschland schaut, und die lange Liste ungelöster Probleme der letzten Jahre anschaut, der kann möglicherweise den Eindruck gewinnen, dass …

Partizipation

Mit Blick auf das ‚legalistische Entscheider Profil‘ kann man — unter Berücksichtigung der Erfahrung von ca. 77 Jahren demokratische Gesellschaft in Deutschland — feststellen, dass keine der drei Anforderungen voll erfüllt wird. Eher muss man sagen, dass alle drei Anforderungen vielfach nicht erfüllt werden. Diese Nichterfüllung liegt nicht daran, dass die legalen Entscheider möglicherweise ‚unlautere Absichten‘ verfolgen (was im Einzelfall natürlich nicht ausgeschlossen werden kann und auch schon nachgewiesen wurde), sondern daran, dass die zahlenmäßig verschwindet geringe Menge der legalen Entscheider verglichen mit der ungeheure Menge der Bürger und der unfassbar vielen komplexen Problemstellungen objektiv nicht in der Lage ist, die Anforderungen (i) – (iii) auch nur annähernd zu erfüllen, selbst wenn die legalen Entscheider es ernsthaft wollten.

In dieser Situation bieten sich viele Antworten an. Die Skala reicht von ‚totaler Abschaffung dieses Systems‘ bis hin zu unterschiedlich moderierten Formen der ‚Partizipation‘ der Bürger.

Während die ‚totale Abschaffung‘ kurzfristig ein ‚relatives Übel‘ beseitigen würde (was möglicherweise aber gar nicht so rein ‚Übel‘ ist, wie man es unterstellt), würden wir uns im nächsten Moment im ‚totalen Chaos‘ wiederfinden, in dem eher nichts mehr gehen würde. Komplexität löst man nicht durch grobe Vereinfachungen.

Im Falle der Aktivierung von ‚unterschiedlich moderierten Formen der Partizipation‘ würde das System der ‚legalen Entscheider‘ im Prinzip erhalten bleiben, die einzelnen Anforderungen des ‚legalistischen Entscheider Profils‘ könnten aber deutlich besser als ohne Partizipation erfüllt werden.

An dieser Stelle setzt die Konferenz ein. Siehe dazu Teil 2:

II. KONFERENZBEITRÄGE

III. DISKUSSION NACH DER KONFERENZ

…

IV. AUSBLICK

…

KOMMENTARE

[1a] Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung 2015: https://de.wikipedia.org/wiki/Weltgipfel_f%C3%BCr_nachhaltige_Entwicklung_2015

[1b] Entwurf des Ergebnisdokuments des Gipfeltreffens der

Vereinten Nationen zur Verabschiedung der Post-2015-

Entwicklungsagenda : https://www.un.org/depts/german/gv-69/band3/ar69315.pdf

[2] UN. Secretary-General;World Commission on Environment and Development, 1987, Report of the World Commission on Environment and Development : note / by the Secretary-General., https://digitallibrary.un.org/record/139811 (accessed: July 20, 2022) (In einem besser lesbaren Format: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf) Anmerkung: Gro Harlem Brundtland (ehemalige Ministerpräsidentin von Norwegen) war die Koordinatorin von diesem Report.(Dieser Text enthält die grundlegenden Ideen für alle weiteren UN-Texte)

[3] Michael L. Littman, Ifeoma Ajunwa, Guy Berger, Craig Boutilier, Morgan Currie, Finale Doshi-Velez, Gillian Hadfield, Michael C. Horowitz, Charles Isbell, Hiroaki Kitano, Karen Levy, Terah Lyons, Melanie Mitchell, Julie Shah, Steven Sloman, Shannon Vallor, and Toby Walsh. “Gathering Strength, Gathering Storms: The One Hundred Year Study on Artificial Intelligence (AI100) 2021 Study Panel Report.” Stanford University, Stanford, CA, September 2021. Doc: http://ai100.stanford.edu/2021-report.

[4] Neben der ‚empirischen Wissenschaft‘ selbst, die in Europa grob im 16.Jahrhundert begann, gibt es auch von Anfang an eine philosophische Beschäftigung mit dem Thema, das gegen Ende des 19.Jahrhunderts, Anfang des 20.Jahrhunderts unter der Bezeichnung ‚Wissenschafts-Philosophie‘ bekannt wurde (in Deutschland auch gerne ‚Wissenschaftstheorie‘ genannt).

Noch nicht fertig,

es wird dran gearbeitet 🙂