Letzte Änderung: 17.Okt 2024)

Autor: Gerd Doeben-Henisch

Kommentar an: datw@oksimo.org

KONTEXT

Der folgende Text ist Teil des Buches ‚Demokratie@Work (kurz: D@W).

ZUSAMMENFASSUNG

Der Text beginnt mit einer Einführung in die Bedeutung und Realität von Demokratien, wobei betont wird, dass das bloße Leben in einer Demokratie nicht bedeutet, dass man ihre Funktionsweise vollständig versteht. Der Text verweist auf das V-Dem Institut, das Daten über politische Systeme seit 1789 sammelt, und beschreibt, wie die Forschungsergebnisse dieses Instituts helfen, den Grad der Demokratie in verschiedenen Ländern und Zeitperioden zu bewerten.

Der Fokus wird dann auf Deutschland und seine wechselnde politische Geschichte gelegt, wobei unterschiedliche Zeiträume und Regierungsformen – von Kaiserreich, Weimarer Republik, Nationalsozialismus bis zur BRD und DDR – analysiert werden. Mit den Instrumenten des V-Dem Instituts wird festgestellt, in welchem Umfang Deutschland im Laufe der Geschichte als Demokratie betrachtet werden kann.

Der Text untersucht auch Demokratie-Ähnlichkeiten in verschiedenen Weltregionen, darunter Europa, Nord- und Südamerika, Afrika, der Mittlere Osten und Asien. Hierbei wird herausgestellt, dass der Grad der Demokratie-Ähnlichkeit in den Regionen stark schwankt, wobei historische Ereignisse, Kolonialisierung, und soziale Entwicklungen die entscheidenden Einflussfaktoren sind.

WIR SIND DEMOKRATISCH

In diesem Buch soll das Konzept und die Realität von Demokratien beschrieben werden, die tatsächlich existieren und in denen reale demokratische Prozesse stattfinden.

Für jemanden, der in einer realen Demokratie lebt, vielleicht sogar in einer Demokratie geboren wurde und darin aufwuchs, wird manches vertraut vorkommen, manches, aber vielleicht nicht alles. Denn, in einer Demokratie ‚leben‘ heißt nicht notwendigerweise, dass man auch ‚versteht‘, was eine Demokratie ist. Funktionierende Demokratien können im Alltag eine Art ‚Schwerelosigkeit‘ erzeugen, in der alles so einfach, so ‚selbstverständlich‘ erscheint, so dass das Gefühl für das ‚Besondere‘, die Einsicht in all jene Prozesse verloren gehen kann, die notwendig sind, damit eine ‚Demokratie lebt’.

Bevor wir uns daher mit der Gegenwart und Zukunft ‚unserer‘ Demokratie beschäftigen, erlauben wir uns einen kurzen Blick in unser Umfeld: Gibt es da noch andere? Wie kam es dazu, dass wir uns ‚Demokraten‘ nennen können?

Und während wir uns mit diesen Fragen rückblickend beschäftigen, werden wir eine ganze Menge Dinge entdecken, von denen einzelne möglicherweise gar nicht wussten, das es sie gibt. Wir werden Zusammenhänge erkennen, die vieles in einem anderen Licht erscheinen lassen. Ja, und vielleicht beginnen wir bei diesen Rückblicken so langsam zu erahnen, dass das, was wir heute erleben, unser ganzes Leben heute, im Lichte einer bewegten, — ja durchgehend dramatischen — Geschichte, irgendwie etwas sehr Besonderes zu sein scheint, etwas Kostbares, das zu bewahren und weiter zu entwickeln Geschenk und Auftrag zugleich ist. Wir sind nicht alleine. Wir waren nie alleine. Und wir sind auch heute nicht alleine. Wir sind viele, sogar sehr viele.

Demokratie-Experten

Bevor wir unsere Erkundungen zur Demokratie beginnen, besuchen wir einen Ort, der sich seit Jahren intensiv mit der Frage beschäftigt, was ‚Demokratien‘ sind und wie sie sich ‚im Laufe der Zeit‘ entwickelt haben. Es handelt sich um das V-Dem (Varieties of Democracies) Institut in Göteborg (Schweden).1 Es hat eine klare wissenschaftliche Ausrichtung mit einer großen Schar an renommierten unterstützenden Institutionen, für welche die Achtung der Freiheit der Forschung oberstes Gebot ist.

Aus der Selbstdarstellung des V-Dem Instituts2 kann man entnehmen, dass es Daten zu politischen Einheiten seit 1789 sammelt, dem Datum der französischen Revolution.3 Dies erfordert einen sehr großen Aufwand an Menschen, die dies tun, die dazu ausgebildet werden mussten, sowie eine Vielzahl von Institutionen, die den Rahmen bilden. Im Abschnitt zu den benutzten Methoden4 kann man weitere Details erfahren. Neben der großen Sorgfalt, die sichtbar wird, ist aber auch erkennbar, dass die Art der Daten und der Datenerhebung unausweichlich ‚Unschärfen‘ aufweist, die in den Auswertungen kenntlich gemacht werden. Sehr beeindruckend und zugleich äußerst hilfreich sind auch zwei Voraussage-Modelle, mittels denen man für einen 2-Jahres-Horizont Ansätze zu mehr Autokratisierung oder zu mehr Demokratisierung angezeigt bekommt.5 Man kann sie als eine Art ‚Frühwarnsystem‘ nutzen.6 Wer alles genau wissen will, der hat auch einen direkten Zugriff auf alle benutzen Daten.7

Für das weitere Vorgehen benutze ich die Konzepte und Daten des V-Dem Instituts als Arbeitsmittel, ohne diese Methoden und Daten im Voraus speziell zu bewerten. Dies bietet sich für später an, wenn man anhand der greifbaren Ergebnisse konkreter diskutieren kann.

Wir starten ab hier eine Entdeckungsreise, ab wann die Dimension der Demokratie uns Deutsche, und nicht nur uns alleine, durch die Zeit begleitet, und was sich hier alles an wichtigen Besonderheiten andeutet.

Deutschland und Demokratie

Wenn wir in der Gegenwart über ‚Deutschland‘ oder die ‚Deutschen‘ sprechen, dann setzen wir stillschweigend voraus, dass wir alle wissen, was damit gemeint ist. Im Jahr 2024 wird man mit ‚Deutschland‘ als geographische Größe jenes Gebiet ansehen, welches sich auf den aktuellen Landkarten zwischen Nordsee, Dänemark und Ostsee im Norden, den Alpen im Süden, Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande im Westen, sowie mit Österreich, Tschechoslowakei und Polen im Osten erstreckt.

Gehen wir in der Zeit rückwärts, dann begegnen wir dem geteilten Deutschland als West- und Ost-Deutschland. Weiter zurück stoßen wir auf das ‚Deutsche Reich‘ während der Zeit des Nationalsozialismus mit einem deutlich veränderten Ausdehnungsbereich. Und, je weiter wir zurück gehen (Weimarer Republik, Deutsches Kaisereich ab 1871, die Zeit vor 1871, …), um so größer werden die Änderungen. Mit anderen Worten: hinter dem Wort ‚Deutschland‘ verbirgt sich im Laufe der Zeiten kein eindeutiges Gebiet. Deutschland war offensichtlich ein ‚dynamisches Gebilde‘, das je nach Zeitraum ein anderes Gesicht zeigt.8

Ähnlich ergeht es uns auch, wenn wir nach der jeweiligen Staatsform fragen. Im Jahr 2024 können wir uns als ‚Demokratie‘ verstehen mit einer entsprechenden Verfassung, dem Grundgesetz.9 Vor der Wiedervereinigung gab es ab 1949 im Westen die Bundesrepublik Deutschland (BRD) und parallel im Osten die Deutsche Demokratische Republik (DDR). Während die BRD als ‚liberal demokratisch‘ eingestuft wurde, galt dies für die DDR nicht. Was war es dann genau? Davor Nazi-Deutschland; das gab es vorher so auch noch nicht. Davor Kaisertum mit parlamentarischen Strukturen, davor die Weimarer Republik … Wir merken, wie der Rückgang in der Zeit immer wieder neue Erscheinungsweisen von Deutschland parat hält, nicht nur geographisch, sondern auch von der Form der Gesellschaft her. Wie können wir diese Vielfalt begrifflich fassen?

Aufgrund der Arbeiten des V-Dem Instituts bietet sich eine interessante Vorgehensweise an: Das V-Dem-Institut hat eine sehr leistungsfähige Begrifflichkeit für das Konzept von ‚Demokratie‘ entwickelt, welche es erlaubt, jeden Begriff mit Gegebenheiten des Alltags in Beziehung zu setzen. Auf diese Weise werden ‚empirische Beschreibungen‘ möglich, die für einem ‚Untersuchungsgegenstand‘ eine Reihe von ‚Eigenschaften‘ sichtbar machen, anhand deren man ‚entscheiden‘ kann, in welchem ‚Umfang‘ der Untersuchungsgegenstand die Anforderungen einer ‚Demokratie‘ erfüllt oder nicht.

Egal, welchen Zeitabschnitt der Deutschen Geschichte wir dann betrachten, mit dem Instrumentarium des V-Dem Instituts können wir für jeden Zeitabschnitt herausfinden, ob überhaupt und wenn ja in welchem Umfang dieser Zeitabschnitt mit dem Konzept einer modernen Demokratie übereinstimmt.

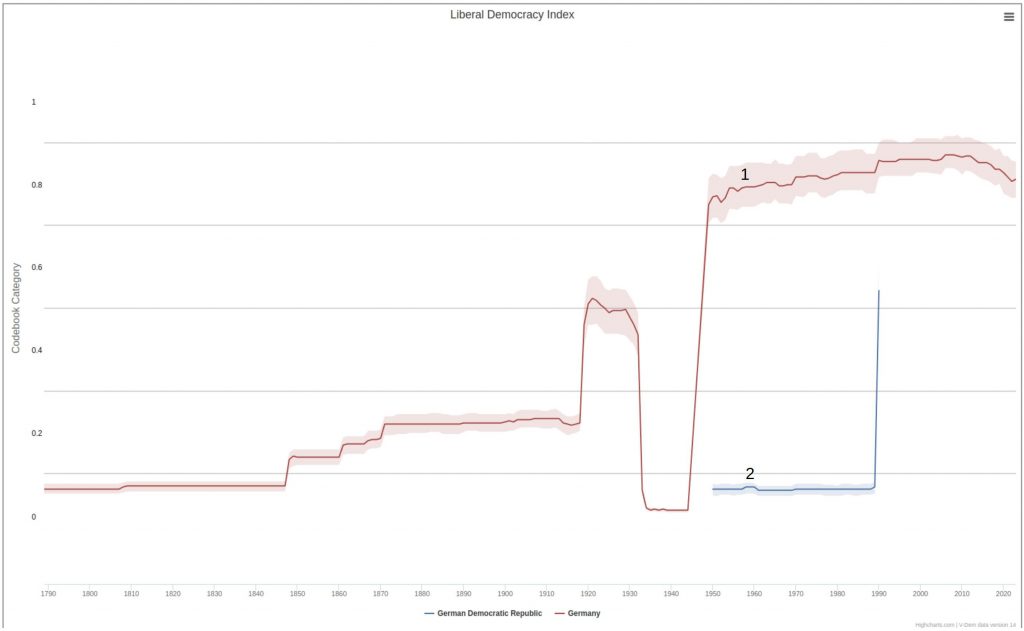

Glücklicherweise haben die Experten des V-Dem Instituts diese Arbeit schon für uns gemacht. Im Schaubild 1 kann man das Ergebnis anschauen.

Auf dem Schaubild sieht man unten eine Zeitskala von 1789 bis 2023. Im Bild sieht man eine rote Linie, die sich über die ganze Bildbreite erstreckt, und eine kurze blaue Linie. Die rote Linie repräsentiert ganz Deutschland, ausgenommen in der Zeit der beiden Deutschen Staaten von 1949 – 1990. In dieser Zeit repräsentiert die rote Linie nur die Bundesrepublik und die blaue Linie die Deutsche Demokratische Republik.10

Das Interessante an diesem Schaubild ist, dass die Kurve auf der Seite der interaktiven Graphiken von jedem abgerufen werden kann.11 Gibt man links bei Indizes ‚Liberal Democracy Index‘ ein, bei Land ‚Germany‘, und bei Zeitskala 1789 – 2023, dann erscheint die Linie für Deutschland. Ergänzt man als zweites Land ‚German Democratic Republic‘, dann erscheint zusätzlich die zweite kürzere Linie.

Diese Kurven besagen, dass die Experten des V-Dem Instituts für alle (!) diese Zeitpunkte mit den doch jederzeit sehr unterschiedlichen Verhältnissen, ihre ‚Kriterien für Demokratie‘ abgeglichen und dann bewertet haben. Ihre ‚Bewertungen‘ kann man links als Index zwischen ’0‘ und ‚1‘ ablesen. ‚1‘ steht für 100%. Das Erstaunliche ist, dass es deutlich erkennbar ‚Phasen‘ gibt, in denen der Bewertungsindex einigermaßen konstant ist. Auf’s Ganze gesehen nimmt dieser Index zu: von ungefähr 1% in den 1790-iger Jahren bis hin zu 80-85% ab den 1990-iger Jahren. Ein eklatanter Einbruch zeigt sich nur in der Zeit von 1933 bis 1945. Natürlich kann man sich fragen, was in den verschiedenen zeitlichen Phasen denn in dem Gebiet, was zu der jeweiligen Zeit ‚Deutschland‘ genannt wurde, ‚los war‘?

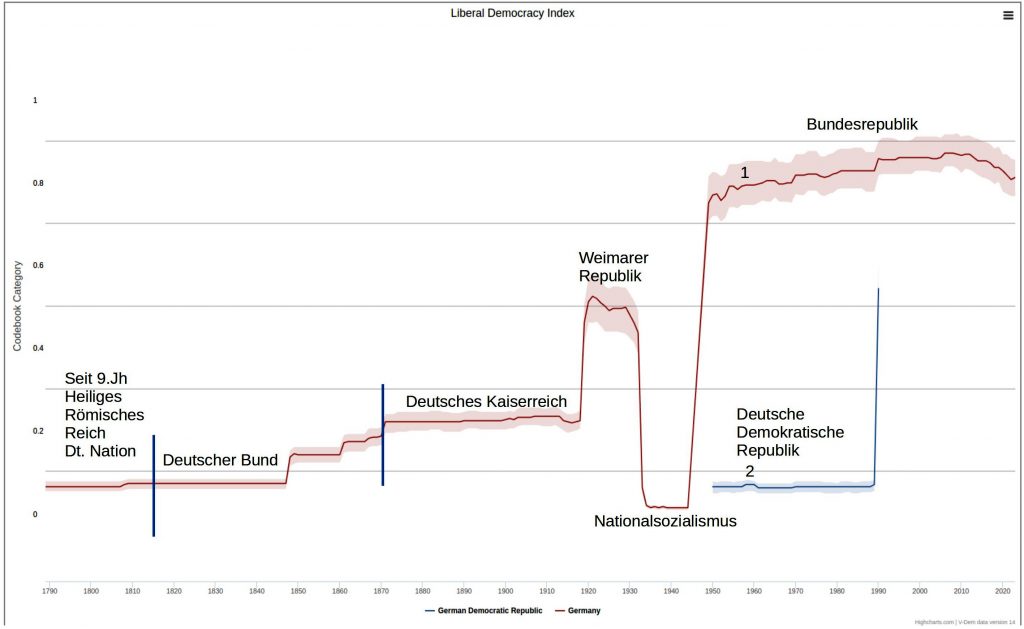

Anhand der kurzen Zeittafel im ANHANG 2 kann man diesen verschiedenen zeitlichen Phasen tatsächlich jene Formate politischer Verfasstheit zuordnen, die wir aus den Geschichtsbüchern kennen. Diese historische Zuordnung kann man in Schaubild 2 sehen.

Während die V-Dem Experten in der Zeit des ‚Deutschen Bundes‘ eine Ausprägung von 10-20% in Richtung ‚liberale Demokratie‘ feststellen können, liegt diese Ausprägung im Deutschen Kaiserreich bei 22-23%. Die Weimarer Republik erreicht Werte um 51-61%. Die Zeit von Nazi-Deutschland bekommt Werte von ca. 1%, was einem Extremwert gleich kommt. Die Bundesrepublik ab 1949 startet mit Werten um 75%, die sich in den 1960iger Jahren auf 80% erhöhen und später zwischen 80% und 85% pendeln.

Alle diese Daten zusammen lassen erahnen, dass wir es bei ‚Deutschland‘ mit einem sehr vielfältigen, sehr wandlungsfähigen ‚Gegenstand‘ zu tun haben. Ganz so einfach wird man mit all dem nicht zurecht kommen werden.

Und, um es wenigstens schon mal anzudeuten: bislang beschäftigen wir uns ja nur mit sehr ‚groben Eigenschaften‘ wie ‚geographische Lage‘, ‚Gesellschaftsformaten‘ und ‚demokratischen Indexwerten‘. Was wird passieren, wenn wir uns auf all die Details des Alltagslebens einlassen, auf die vielfältigsten Institutionen, auf die ‚Wissenswelt‘ von Deutschland, das Bildungssystem, ….. ?

Bevor wir dies tun, wagen wir einen kleinen ‚Rund-um Blick‘ auf das, was sich bei unseren Nachbarn um uns herum tut.

Wir und die vielen Anderen

Wir starten unseren Rund-um-Blick mit unseren Nachbarn in Europa, dann werden wir auch auch Blitzreisen zu anderen Kontinenten vornehmen. Abschließend werden wir eine erste kurze Standortbestimmung unserer Demokratie wagen.

Jeder der sich dieser Reise anschließt wird feststellen können, dass wir auf dieser Reise viele neue Erkenntnisse gewinnen konnten, die uns auf wunderbare Weise mit vielen neuen Fragen ausstatten. Eine Frage ist immer auch eine ‚Chance‘, den eigenen begrenzten Standpunkt zu ‚erweitern‘, was den einen oder die andere motivieren kann, in diese Richtung weiter zu gehen.

Deutschland und die Regionen Europas

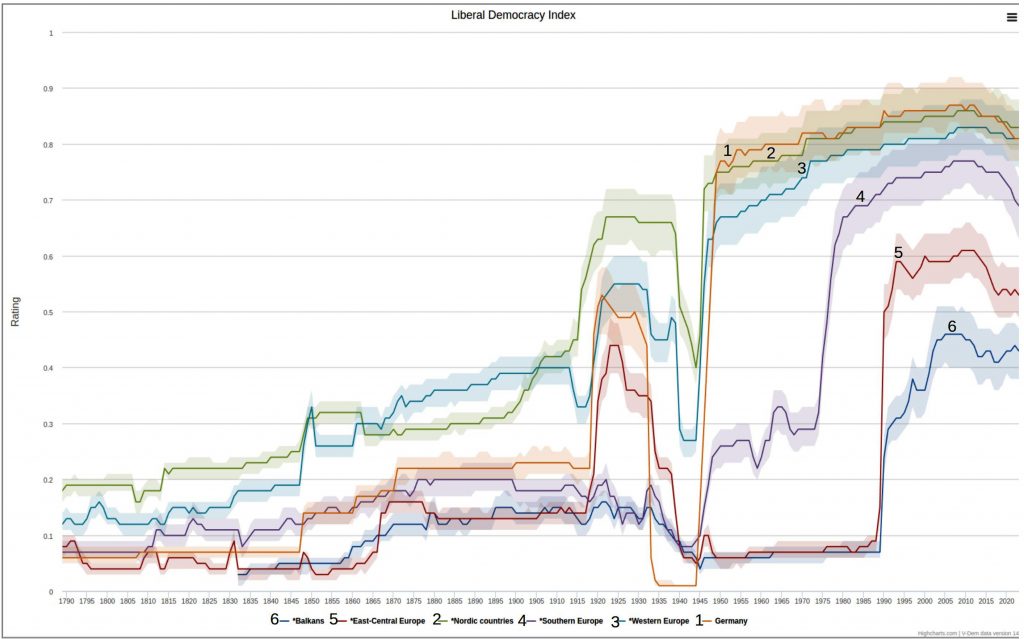

Wir benutzen für diesen Rundblick wieder das grafische Werkzeug des V-Dem Instituts.12 Dieses Mal wählen wir als Bezugspunkt die fünf Regionen Europas aus, die vom interaktiven Kartenwerkzeug von V-Dem angeboten werden.

Im Lichte des Index für Demokratie-Ähnlichkeit deuten sich erhebliche Unterschiede zwischen den Regionen an: Regionen 2-3 (mit Deutschland) bilden die ‚oberen Lagen‘ mit mehr als 80% Demokratie-Ähnlichkeit, die Region 4 liegt bei ca. 77%, die Region 5 bei ca. 61% und die Region 6 bei ca. 46%.

Dies befördert nicht nur Fragen nach den konkreten Umständen, die sich vermindernd auf den Index der Demokratie-Ähnlichkeit auswirken, sondern auch Fragen nach dem politischen Zusammenspiel dieser Länder, zumal diese entweder schon in der EU vereinigt sind oder kurz davor stehen, um noch Mitglieder zu werden.

Berücksichtigt man die Zeitachse, dann kann man sehen, dass es bei allen Regionen seit 1790 einen kontinuierlichen Anstieg der Demokratie-Ähnlichkeiten bei allen Ländern gegeben hat, unterbrochen allerdings von zwei charakteristischen Einbrüchen. Der eine Einbruch (1) ergab sich während der Dauer des Nazi-Regimes in Deutschland, das sich zwischen 1933 und 1945 letztlich auf alle ausgewirkt hat, am stärksten Natürlich auf Deutschland, wo ein Komplett-Zusammenbruch der Demokratie-Ähnlichkeit stattfand. Der andere Einbruch (2) fand für Region 5 und 6 zwischen 1945 und 1990 statt, als sich die Sowjetunion als Besatzungsmacht die Länder dieser Regionen einverleibte und regelrecht ausbeutete. Teile der Region 4 zeigten aber nach 1945 auch starke Belastungen, die sich ab Beginn der 1970-iger Jahren deutlich erholten. Im Fall von Region 4 sind die Ursachen für die deutliche Stärkung der Demokratie sehr klar. In Portugal, Spanien und Griechenland endeten in den 1970-iger Jahren Diktaturen und in Italien gab es starke Belastungen der Demokratie durch Terrorismus, soziale Bewegungen und politische Schwankungen, die dann aber überwunden werden konnten.

Auf jeden Fall zeigt schon dieser einfache Vergleich, dass es für ein tieferes Verständnis von Demokratie, ihrer eigentümlichen Dynamik sehr lehrreich sein kann, sich die verschiedenen Regionen Europas noch genauer anzuschauen.

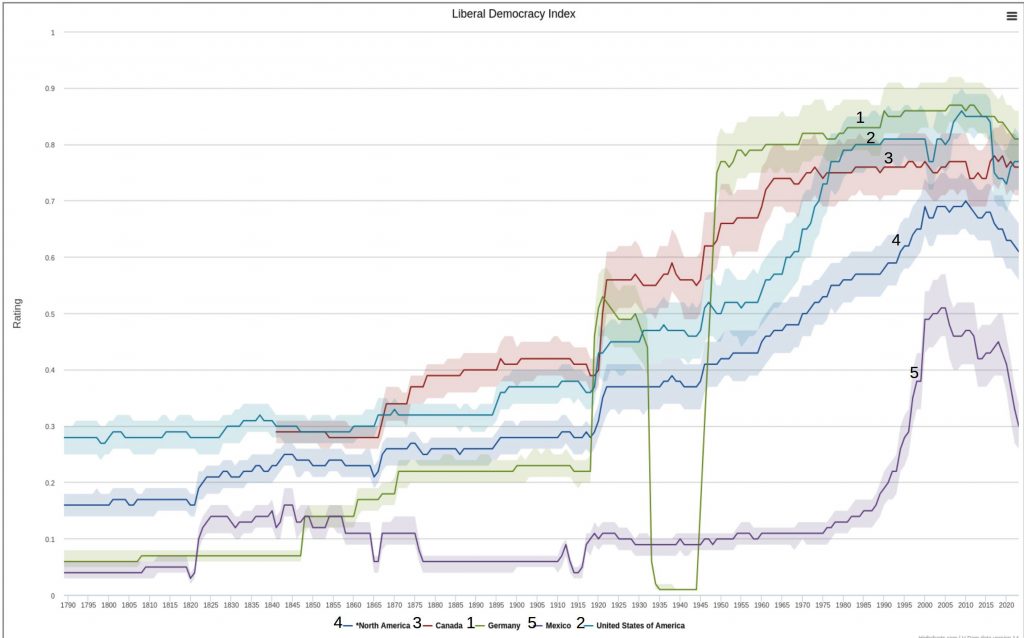

Deutschland und Nordamerika

Im Fall von Nordamerika13 haben wir es mit einer Konstellation von Ländern zu tun, die alle eine Geschichte als ‚Kolonien von europäischen Ländern‘ aufweisen: Mexiko war eine Kolonie Spaniens (zwischenzeitlich auch kurz von Frankreich), die USA waren eine Kolonie von England, und Kanada war ebenfalls eine Kolonie von England (vormals auch Frankreich).

Mexiko hatte viele Startschwierigkeiten: Befreiung von Spanien erst ab 1821; heftige Kriege mit Landverlusten an die USA; Rückfall in Diktatur zwischen 1867 und 1911, und dann mit einer neuen Verfassung ab 1917 eine langsame Entwicklung mit einem beständigen Zuwachs an ‚Demokratie-Ähnlichkeit‘.

Kanada – obwohl Englische Kolonie – startete 1841 mit einer Demokratieähnlichkeit von ca. 30%, einem Wert, den Kanada im Laufe der Zeit zügig auf 40%, auf 50% und mehr erhöhte. Seine offizielle Freistellung von der Abhängigkeit vom Vereinigten Königreich 1931 führte dann zu einem weiteren deutlichen Anstieg der Demokratie-Ähnlichkeit, die 1971 schon 75% anzeigte.

Durch ihren Unabhängigkeitskrieg gegen das Vereinigte Königreich 1776 – 1783 sowie durch ihre Neue Verfassung von 1789 samt den Bills of Right (1791) hatte die USA vom Start weg eine Demokratie-Ähnlichkeit von ca. 28%. Dies hinderte sie aber nicht daran, bei der Kolonisierung des Westens und bei der Invasion von Mexiko (1846 – 1848) massiv Gewalt anzuwenden, was auch im Bürgerkrieg von 1861 – 1865 geschah. Nach dem Abschluss des Bürgerkriegs erhöhte sich die Demokratie-Ähnlichkeit leicht auf 32%. Einen wirklich markanten Anstieg der Demokratie-Ähnlichkeit gab es dann ab den 1920-iger Jahren.

Im direkten Vergleich mit Deutschland fällt auf, dass die Demokratie-Ähnlichkeit von Deutschland bis 1918 deutlich niedriger war als in den USA und Kanada (aber teilweise deutlich höher als in Mexiko), dann aber während der Weimarer Republik die USA sogar übertraf. Während des Nazi-Regimes stürzte Deutschland ins Bodenlose ab, konnte dann aber nach dem Krieg durch die unmittelbare Unterstützung seitens der USA, des Vereinigten Königreichs und Frankreichs sehr schnell an das Ausmaß der Demokratie-Ähnlichkeit nicht nur anschließen, sondern konnte die USA und Kanada sogar übertreffen.

Auch in diesem Szenario Deutschland – Nord-Amerika zeigt sich deutlich, dass die unterschiedlichen historischen Gegebenheiten einen spürbaren Einfluss auf das Ausmaß der Demokratie-Ähnlichkeit haben können. Auch hier stellt sich die zuvor schon erkannte Frage nach einer Analyse, welche Faktoren es denn genau sind, die welche Form von Wirkung haben.

Wir stellen diese wichtige Frage zunächst wider zurück.

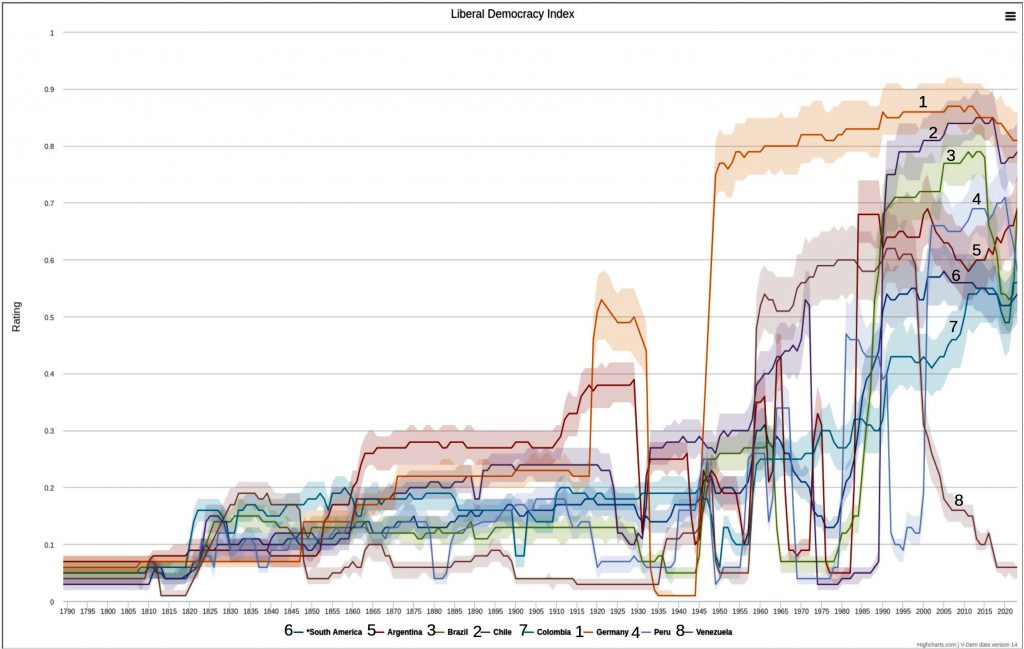

Deutschland und Südamerika

Auch beim Thema Südamerika sind nicht alle Länder Südamerikas einbezogen, sondern nur eine Auswahl, so dass erste Eindrücke möglich sind.14

Was beim ersten Blick sofort auffällt ist die ‚Unruhe‘, die das gesamte Schaubild beherrscht: es gibt nicht wie bisher eine Gesamtbewegung zu einer immer höheren Demokratie-Ähnlichkeit bis in die Gegenwart. Stattdessen finden sich bei jeder Index-Linie immer mehrere ‚Aufs und Abs‘, bisweilen sehr drastische.

Dies wird ein wenig verständlich, wenn man sich bewusst macht, dass alle diese Länder ursprünglich Kolonialländer waren, abhängig von Spanien (außer Brasilien: hier war es Portugal). In dieser Zeit waren sie extrem abhängig und wurden ausgebeutet. Der Beginn ihrer Unabhängigkeit datiert auf die Zeitspanne 1816 – 1830, und dieser Prozess des ‚Unabhängigwerdens‘ war vielfach mit kriegerischen Auseinandersetzungen verknüpft.

In der Zeit 1860 bis ca. 1958 gab es eine mäßige Steigerung der Demokratieähnlichkeit auf Werte zwischen 13% und 30% mit großen Unterschieden zwischen den einzelnen Ländern. Danach stiegen die Werte der Demokratie-Ähnlichkeit an bis 54% und gar 84%. Ausgenommen davon ist Venezuela, welches ab 1997 einen kontinuierlichen Abstieg von ca. 61% auf ca. 0.06% erlebte.

Am Beispiel des Szenarios Deutschland und Südamerika erscheint es besonders naheliegend zu sein, nach konkreten Faktoren Ausschau zu halten, die hier ihre negativen oder dann auch positiven Wirkungen entfalten.

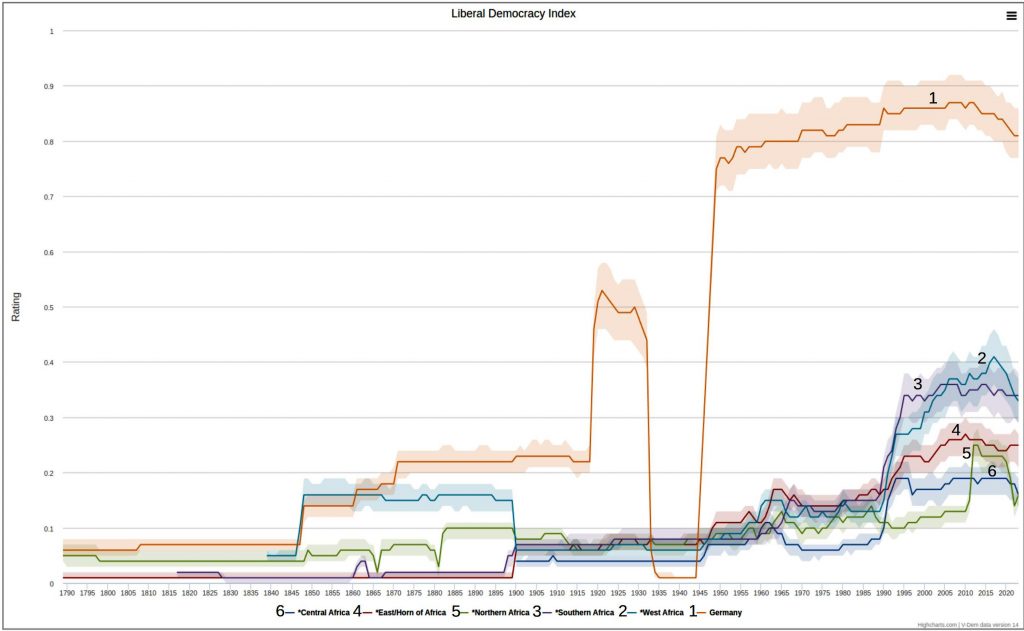

Deutschland und Afrika

Die fünf großen Regionen

Durch die große Anzahl an einzelnen Staaten in Afrika startet der Vergleich mit Deutschland zunächst nur mit den großen Regionen Nord, Ost, West, Zentral und Süd von Afrika.15 Anschließend werden einzelne Staaten als Beispiele heraus gegriffen.16 Dieses exemplarische Verfahren stößt hier ein wenig an seine Grenzen, da die Vielfalt der Staaten (Lage, Nachbarn, frühere Kolonialmacht, …) eigentlich eine genauere Analyse erfordert. Eine solche soll nach Bedarf später nachgeholt werden.

Auf den ersten Blick fallen zwei Muster auf: (1) Bis auf eine Ausnahme (West-Afrika) ist der Index für Demokratie-Ähnlichkeit für alle Regionen vor 1948 unter 10%, steigt dann aber für alle an. Wir finden dann nach 1948 in unserer Gegenwart Werte zwischen 19% und 41%.17

Die auffällige Ausnahme zwischen 1848 und 1899 ist die Region West-Afrika. Hier liegt der Wert für die Demokratie-Ähnlichkeit durchgehend bei 16%. Bei näherer Betrachtung kann man feststellen, dass zwei Drittel dieser Länder (66%) in diesem Zeitraum noch nicht oder erst ganz kurz ‚kolonisiert‘ worden sind. Dies deutet darauf hin, dass die gesellschaftlichen Strukturen der dortigen Gesellschaften neben autokratischen Elementen auch einige demokratische Elemente besessen haben müssen. Ein zusätzlicher Faktoren könnte auch der Seehandel gewesen sein. Dies sollte man weiter analysieren.

Wie also – besonders durch die Länder des westlichen Afrikas – deutlich wird, hat die Kolonisierungsphase zwischen ca. 1900 und 1945 den Index der Demokratie-Ähnlichkeit für alle (!) Regionen Afrikas deutlich unter 9% gedrückt.

Die Regionen West- und Süd-Afrika weisen die höchsten Werte in Sachen Demokratie-Ähnlichkeit auf (ca. 34 – 38%). Die Regionen Ost-Afrika (27%), Zentral-Afrika (23%) und Nord-Afrika (19%) weisen deutlich niedrigere Werte auf.

Im Anschluss sollen jetzt noch einige ausgewählte Länder aus jeder der fünf Regionen angeschaut werden.

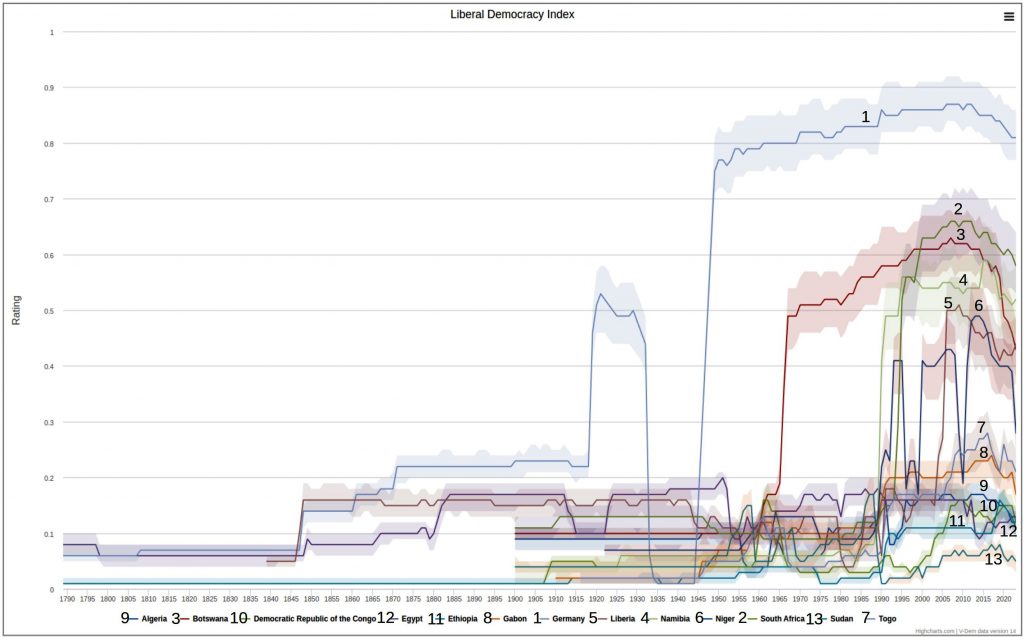

Ausgewählte einzelne Staaten

Im ersten Blick stechen zwei Gruppen von Ländern hervor: (1) die Länder mit den Nummern 2-6 und (2) die Länder mit den restlichen Nummern 7–13.

Die Gruppe der Länder 1-6 bewegt sich im Indexbereich von 45% – 65%. Die übrigen Länder bewegen sich im Indexbereich 5% – 25%.

Eine Detailanalyse würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Man kann aber deutlich sehen, dass es nach der Kolonialzeit zwar große Entfaltungsräume gibt, dass diese aber sehr unterschiedlich und ungleich stabil ausgefüllt wurden. Eine genauere Analyse der Faktoren könnte für Überlegungen zu Demokratie-Fördernden Strukturen sicher sehr hilfreich sein.

Deutschland und Mittlerer Osten (Auswahl)

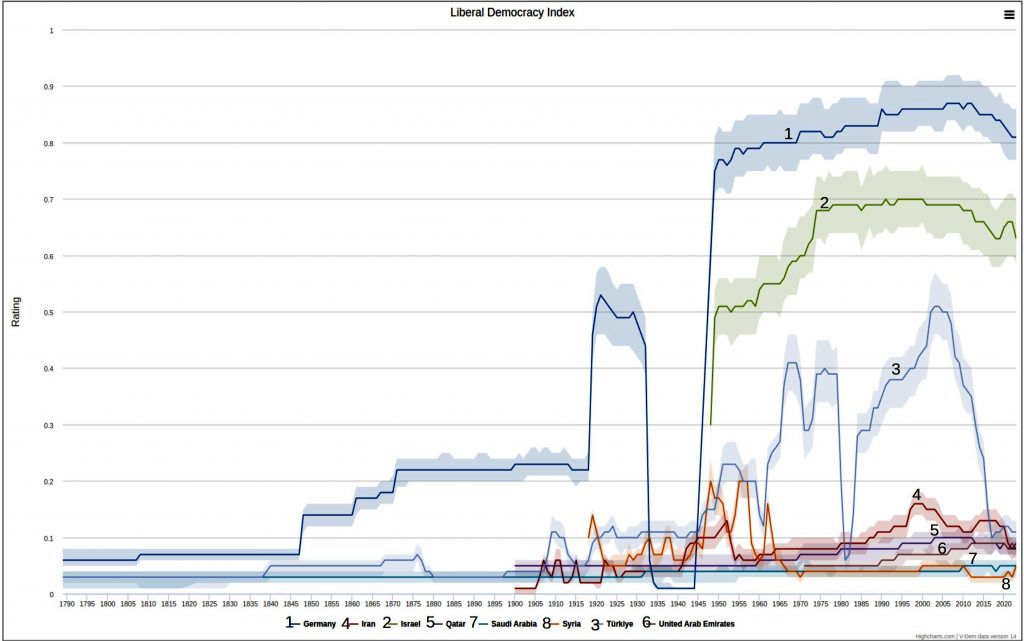

Das Schaubild18 lässt neben Deutschland drei Gruppen erkennen: (1) Israel als eigene Position (Nr.2), (2) Türkei als eigene Position (Nr.3), sowie den ‚Rest‘ (Nr.4-8).

Ist schon der Unterschied zwischen Israel und speziell der Türkei zu Deutschland eklatant, so erscheint der Abstand zu Gruppe Nr.4-8 schon dramatisch. Von allen behandelten Szenarien ist der Index der Demokratie-Ähnlichkeit mit ca. 4-10% (der Iran punktuell bis 14%) kaum noch zu unterbieten.

Es könnte sehr lohnend sein, genau hinzu schauen, welche Faktoren in diesen Ländern fehlen, um zu solchen Indexwerten zu kommen.

Deutschland und Asien

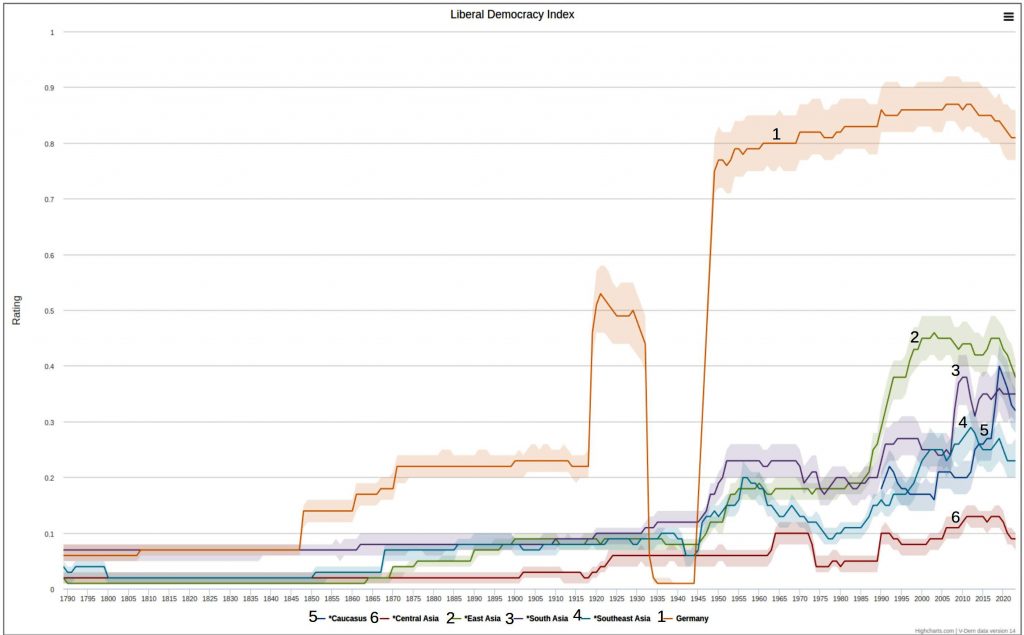

Deutschland im Vergleich zu Regionen Asiens

Im ersten Blick auf das Schaubild19 gibt es ein eher geschlossenes Bild mit einem positiven ‚Wellenreiter‘, das ist Ost-Asien (2), und einer eher ’tiefer gleitenden’ Gruppe Zentral Asien (6). Dazwischen eng beieinander die Regionen 3-5 (Süd-Asien, Süd-Ost Asien, Kaukasus).

Die Gruppe Zentral-Asien (6) kommt mit ihren Indexwerten von zuletzt 13% sehr in die Näher der Länder des Mittleren Ostens.

Ostasien (2) ist mit seinem Indexwert vergleichbar mit der Türkei, und die restlichen Gruppen 3-5 ähneln mehreren Gruppen afrikanischer Länder.

Hier deutet sich an, dass starke kulturelle oder geographische Unterschied nicht den Ausschlag geben müssen was die jeweiligen Indexwerte zur Demokratie-Ähnlichkeit betrifft.

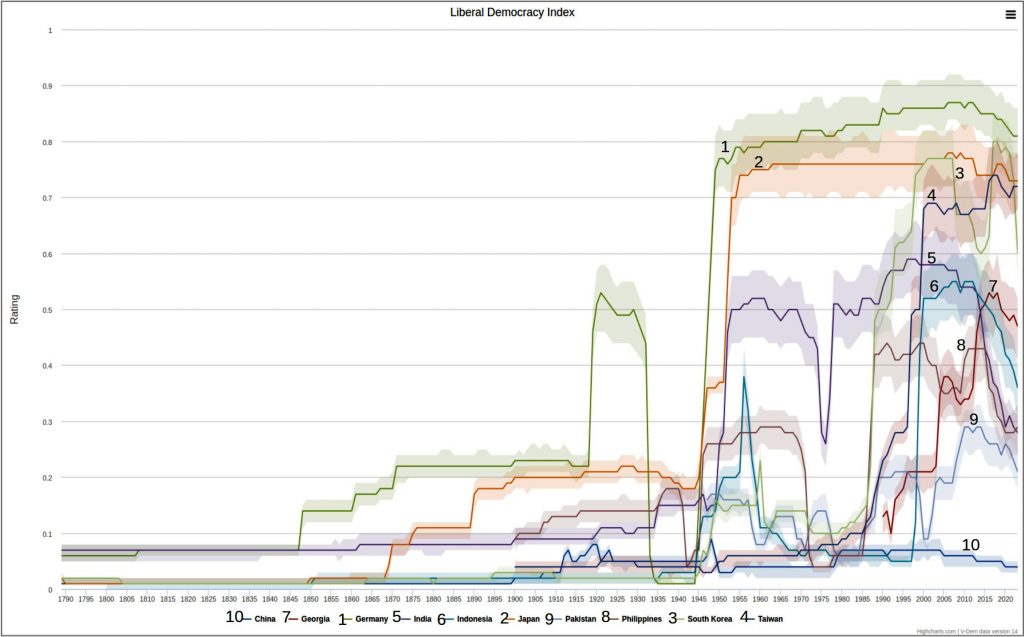

Deutschland im Vergleich zu ausgewählten Ländern Asiens

Auf dem Schaubild mit den ausgewählten Ländern Asiens20 gibt es zwischen den beiden Polen China (19) mit 5-8% Demokratie-Ähnlichkeit und Japan (2) mit ca. 76% Demokratie-Ähnlichkeit ein breites Spektrum von Ländern (3-8), die zwischen 45% und 75% Demokratie-Ähnlichkeit liegen. Pakistan mit seinen maximal 28% hebt sich immer noch deutlich von China ab.

Auffällig ist, dass alle Länder außer China ihre hohen Ähnlichkeitswerte erst nach dem zweiten Weltkrieg erlangt haben, obgleich einige von ihnen (5-9) in den letzten Jahren wieder eine deutliche Schwächung der Demokratie-Ähnlichkeit erkennen lassen. Japan, Südkorea und Taiwan treten im positiven Bereich deutlich hervor.

Wie setzen wir die Entdeckungsreise jetzt fort?

Obgleich die bisherige Weltreise in Sachen Demokratie-Ähnlichkeit bei uns selbst und bei anderen sehr knapp gehalten war, weitgehend nur grobe die Strukturen betrachtet hat, ist es fast unvermeidlich, dass man in all dem die starke ‚Vibrationen‘ spürt, die eine ‚demokratische Wirklichkeit‘ in jedem Land, in jeder Gesellschaft auslösen kann. Die ‚Wirklichkeit einer Demokratie‘ setzt überall Kräfte frei, bringt alles miteinander in Interaktion, und der ganze Prozess regt an, ermutigt, begünstigt innovatives Handeln, und ermöglicht gemeinsame Taten, die ohne eine demokratische Wirklichkeit kaum denkbar sind.

Hat man einmal diesen belebenden Hauch einer demokratischen Wirklichkeit verspürt, dann fallen einem auch immer mehr Dinge auf, die zur Verbesserung einladen, die gestaltet werden wollen oder auch große Herausforderungen, die man nur gemeinsam stemmen kann.

Hier abschließend nur ein paar Fragen, die sich aufgrund des vorausgehenden Berichts stellen und deren Beantwortung das Verständnis für Demokratie weiter vertiefen kann.

Fragen zum Nachdenken, um noch besser zu verstehen

- ZEIT: Welche Rolle spielt die historische Kontinuität eines Landes in der Entwicklung und Stabilisierung von demokratischen Strukturen? Anders gesagt, wie weit muss man es ernst nehmen, dass wichtige Prozesse schlicht auch Zeit brauchen, um ihre Wirkung entfalten zu können? Dies lenkt den Blick weiter auf wichtige Institutionen: Inwieweit beeinflusst die Stabilität und Langlebigkeit von demokratischen Institutionen (wie Gerichten, Parlamenten oder Parteien) den Demokratiegrad? Können stabile Institutionen eine Art „Puffer“ bieten, um kurzfristige Schwankungen abzufedern?

- INTERAKTION MIT DER AUSSENWELT: Inwiefern können internationale Einflüsse (z.B. durch Kolonialmächte oder internationale Organisationen) die Demokratisierung eines Landes positiv oder negativ beeinflussen? Anders gesagt: wenn wir ein Land als ein Input-Output-System verstehen, welche Form von Interaktion mit der ‚Außenwelt eines Landes‘ kann das Geschehen im Innern des Landes auf welche Weise beeinflussen? Besonders interessant hier der Bereich von Werten/ Präferenzen/ Zielvorstellungen: Wie beeinflussen globale Normen und Werte (wie Menschenrechte oder wirtschaftliche Zusammenarbeit) die Fähigkeit eines Landes, demokratische Strukturen zu entwickeln oder aufrechtzuerhalten? Könnte die Einführung solcher Normen von außen manchmal den lokalen Kontext vernachlässigen und somit mehr Schaden als Nutzen anrichten?

- SCHWANKUNGEN IN DEUTSCHLAND: Welche spezifischen historischen Faktoren haben in Deutschland zu Schwankungen im Grad der Demokratie-Ähnlichkeit geführt? Möglicherweise muss man nach den verschiedenen historischen Phasen differenzieren und die besonderen Umstände jeder Phase besonders berücksichtigen? Wie ist es z.B. mit politischen Leitbildern, mit großen sozialen Unterschieden, mit unterschiedlichen religiösen Überzeugungen? Welche Rolle spielt die Trennung in unterschiedliche Staaten und dann die Wiedervereinigung?

- VERSCHIEDENE WIRKFAKTOREN: Wie tragen kulturelle, soziale und wirtschaftliche Unterschiede innerhalb einer Region zur Variation des Demokratieindexes bei? Anders gesagt: kann man die Faktoren, die Veränderungen in der Demokratie-Ähnlichkeit bewirken, in bestimmte Kategorien einordnen, die jeweils unterschiedliche und typische Wirkungen entfalten können. Kann man Strukturen der Zivilgesellschaft erkennen, deren Stärke und Beschaffenheit eine merkbare Rolle spielt?

- AUTOKRATISCH – DEMOKRATISCH: Inwieweit spiegeln sich autokratische und demokratische Elemente in der Geschichte eines Landes im Demokratie-Index wider? Was ist typisch für autokratische Elemente, was für demokratische? Gibt es Modelle, die bis zu einem gewissen Grad ‚harmonieren‘ können? Können sie sich vielleicht sogar gegenseitig stützen?

- BEFREIUNG VON DIKTATUREN: Welche Mechanismen ermöglichten es Ländern wie Griechenland, Portugal und Spanien, in den 1970er Jahren relativ schnell von Diktaturen zu stabilen Demokratien überzugehen? Kann man diese Faktoren zwischen den Ländern vergleichen? Gibt es Ähnlichkeiten mit verschiedenen Phasen in der Deutschen Geschichte?

- KOLONIALISMUS: Warum führt die Kolonialgeschichte in vielen südamerikanischen und afrikanischen Ländern zu erheblichen Schwankungen in der Demokratie-Ähnlichkeit? Gab es in Südamerika Besonderheiten im Vergleich zu anderen Kontinenten, speziell zu Afrika? Gibt es Parallelen mit Mittel- und Nordamerika? Gibt es verschiedene Formen von Kolonialismus, wenn man Südamerika sieht, Afrika, Mittel- und Nordamerika, und dann noch Asien? Kann sich heute Kolonialismus wiederholen?

- SOWJETISCHER KOLONIALISMUS: Wie stark beeinflusste das politische Erbe der Sowjetunion die Demokratieentwicklung in den von ihr besetzten Regionen (insbesondere Osteuropa)? Wieso war dieser Einfluss überhaupt möglich? Warum kam es dann später zu Änderungen? Hat die Sowjetunion bzw. ihr Nachfolgestaat Russland aus der Geschichte etwas gelernt? Falls nein, warum nicht?

- ZERFALLENER STAAT: Welche Faktoren tragen dazu bei, dass Länder wie Venezuela einen drastischen Rückgang in ihrer Demokratie-Ähnlichkeit erleben, während andere Länder in Südamerika Fortschritte machen? Gibt es noch andere Länder, die ähnliche Prozesse durchlaufen wie Venezuela: früher oder in der Gegenwart? Oder gibt es heute Länder, die Kandidaten dafür sind, dass in ihnen Ähnliches geschehen wird wie in Venezuela?

- BILDUNG UND WIRTSCHAFT: Welche Rolle spielen wirtschaftliche Stabilität und Bildung bei der Förderung oder dem Erhalt demokratischer Strukturen in verschiedenen Regionen? Kann man hier spezifische Wirkungen identifizieren: für das System der Bildung, wenn es funktioniert oder nicht? Für die Wirtschaft, wenn sie funktioniert oder nicht?

Diese Fragen verstehen sich als Anregungen, um sich von verschiedener Seite her mit dem Phänomen von Demokratie zu beschäftigen. Natürlich zeigt sich hier noch keine wirkliche ‚Systematik‘. Auf Dauer, auf eine nachhaltige Zukunft hin, wird es aber vermutlich mehr Systematik brauchen, um klarer erkennen zu können, welche Faktoren wirklich wichtig sind, und wie sie sich untereinander bedingen. Zugleich muss sehr klar werden, wo wir was tun müssen, wo wir uns konkret wie engagieren müssen, um so ein kostbares Gebilde wie eine Demokratie möglichst lebendig zu erhalten.

Fussnoten

1 URL: https://v-dem.net/

2 URL: https://v-dem.net/about/historical-v-dem/

3 URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Revolution

4 URL: https://v-dem.net/about/v-dem-project/methodology/

5 URL: https://v-dem.net/our-work/research-programs/v-forecast/

6 URL: https://v-dem.net/demspace und https://v-dem.net/vforecast_dash

7 URL: https://v-dem.net/data/reference-documents/

9 Zum ‚Grundgesetz‘ siehe : https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz

10 Biographische Anmerkung: Der Autor dieses Textes wurde in der DDR geboren, wuchs dann aber in der BRD auf. Aufgrund familiärer Beziehungen hatte er punktuell immer wieder Kontakte in die DDR gehabt.

11 Siehe : https://v-dem.net/data_analysis/VariableGraph/

17 Es stellt sich hier aber auch die methodische Frage, inwieweit das V-Dem Institut für diese Zeitphase in diesen Regionen Afrikas überhaupt brauchbare Daten besitzt.

ANMERKUNG AUTOR: Neben den im Text aufgelisteten Fragen stellte sich im Anschluss eine eher grundlegende Frage, von der der Autor meint, sie muss zunächst geklärt werden, bevor Teil 2 geschrieben werden kann. Wer Interesse hat, an diesen Überlegungen teilzuhaben, der kann sich gerne in den — leider sehr langen — Dialog mit chatGPT4 zum Thema einlesen Aber, seien Sie gewarnt, im Dialog wird es sehr grundlegend …